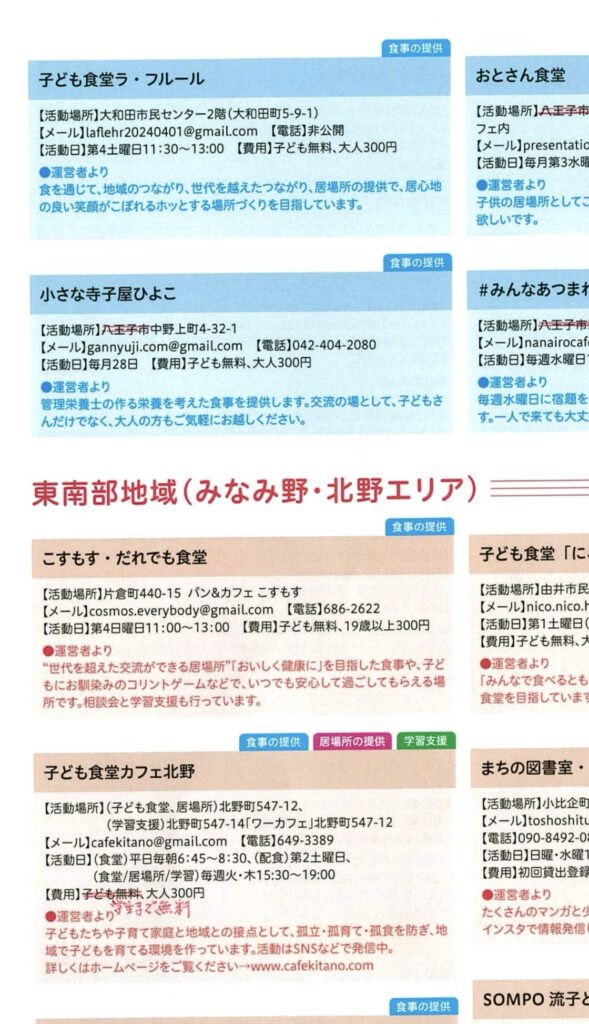

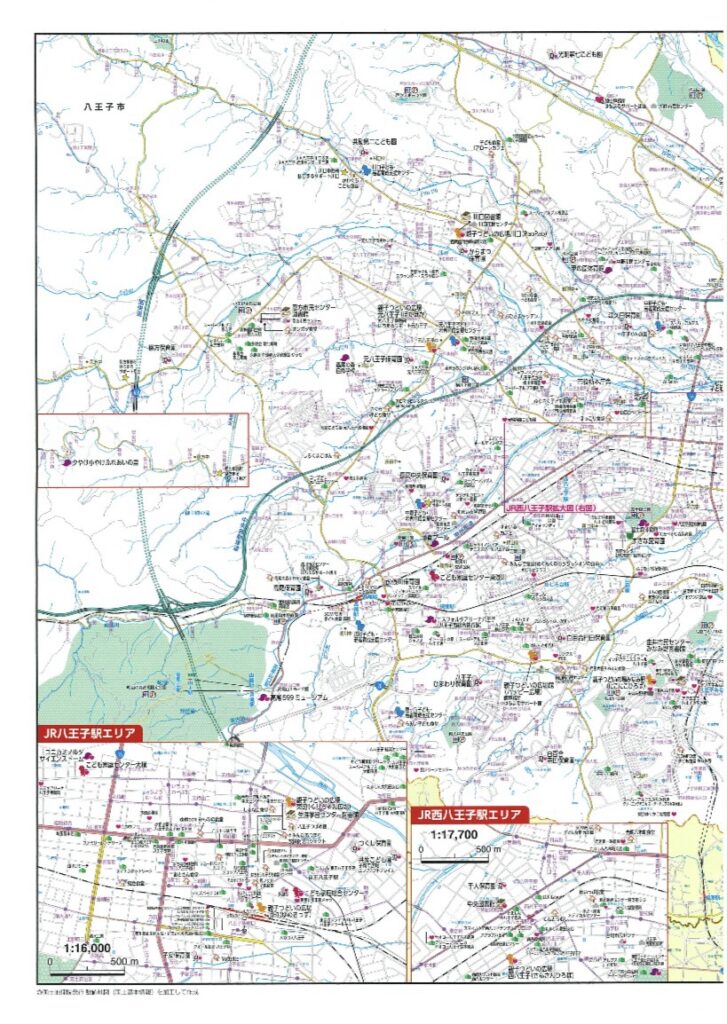

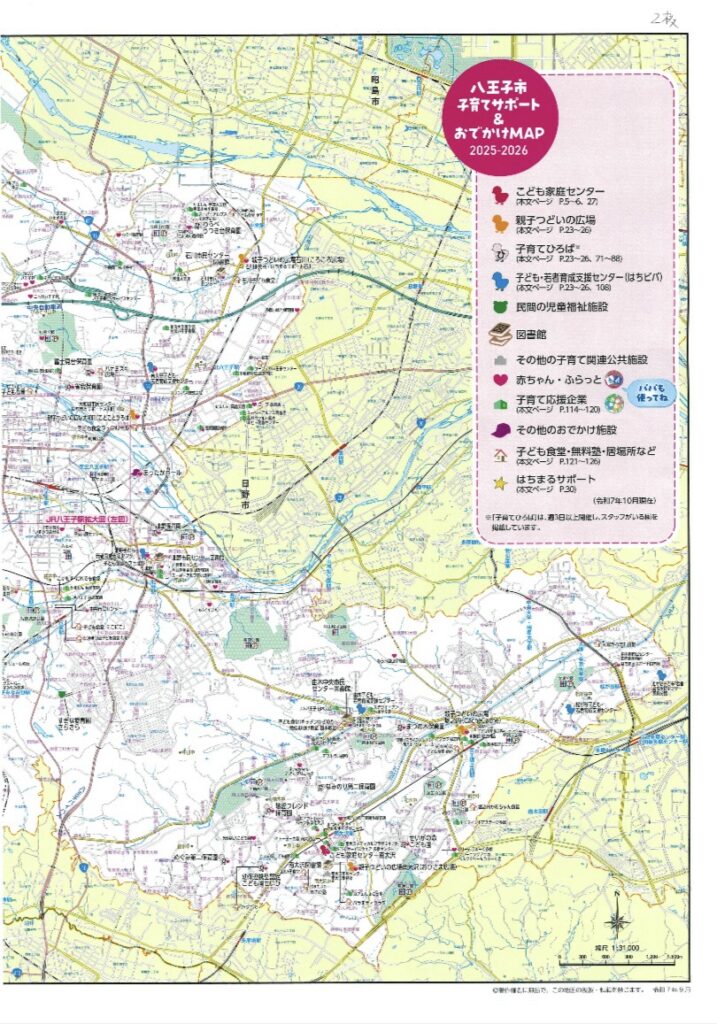

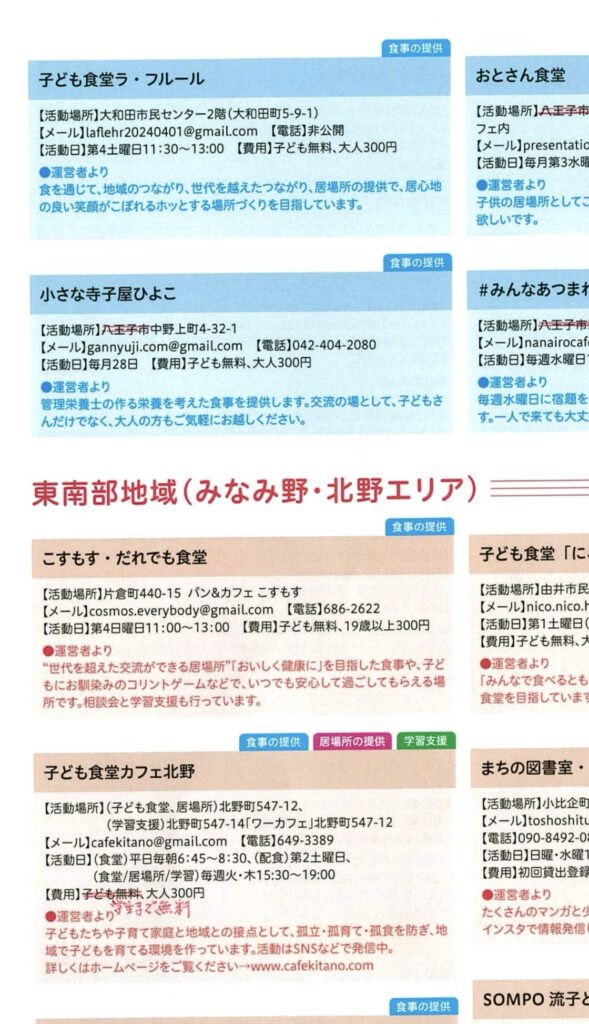

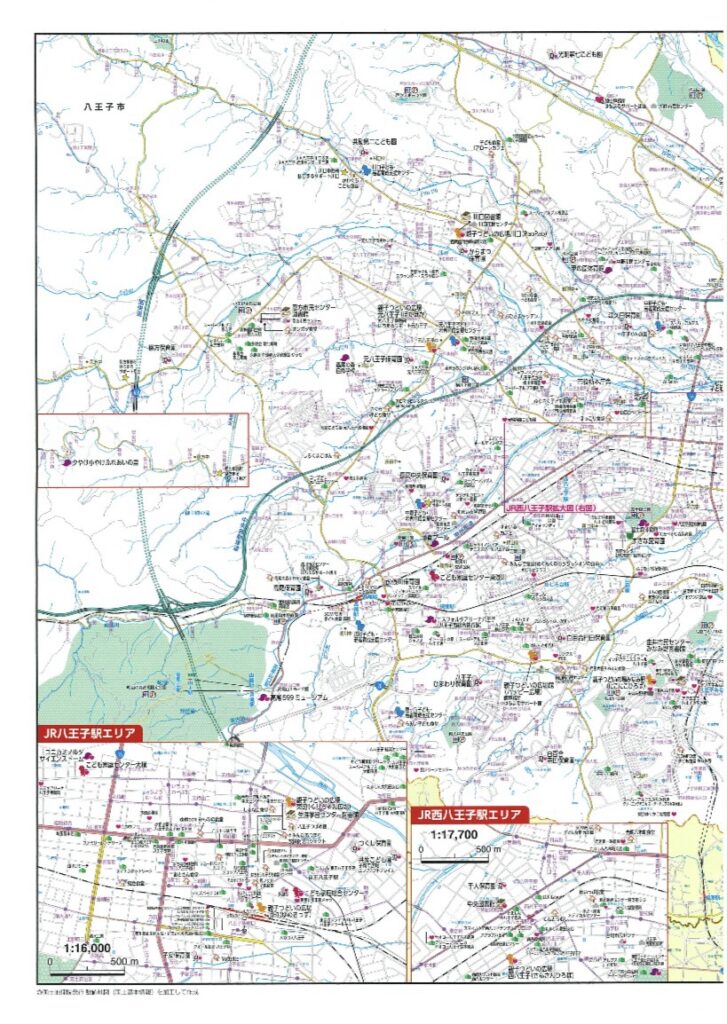

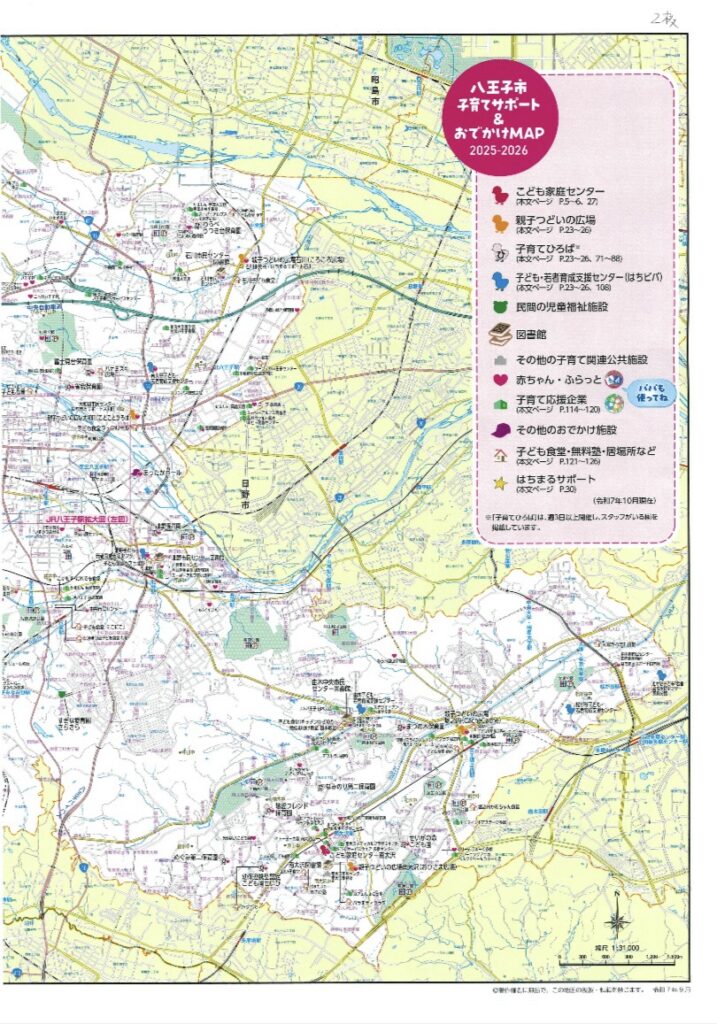

八王子市登録の子ども食堂は44ヶ所あります。

登録されてない子ども食堂もありますので、八王子は子ども食堂多いのか少ないのか。ちなみに品川は38ヶ所ありました。

この度、小さな寺子屋〜ひよこ〜が子ども食堂マップに掲載されました。やっとスタートラインに立てたような気がします。少しずつご縁の輪が広がっていけばいいなと思います😌✨よろしくお願いします🙏😊

八王子市登録の子ども食堂は44ヶ所あります。

登録されてない子ども食堂もありますので、八王子は子ども食堂多いのか少ないのか。ちなみに品川は38ヶ所ありました。

この度、小さな寺子屋〜ひよこ〜が子ども食堂マップに掲載されました。やっとスタートラインに立てたような気がします。少しずつご縁の輪が広がっていけばいいなと思います😌✨よろしくお願いします🙏😊

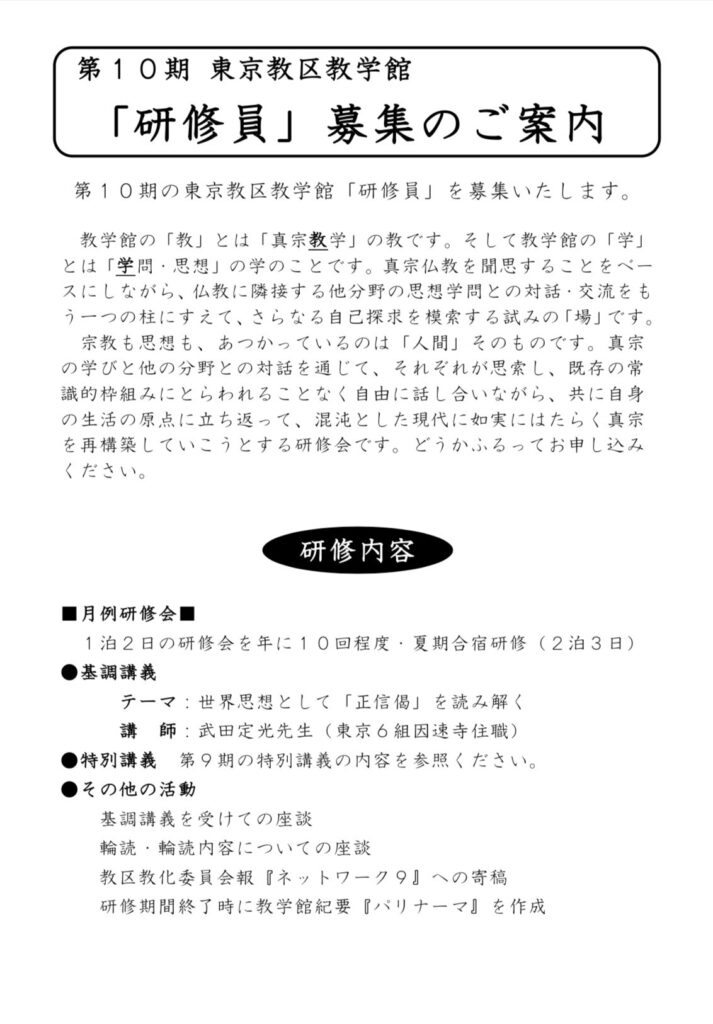

定員オーバー、年齢オーバーになるかもしれませんが、勇気を振り絞って申し込みさせていただきました。3年間の長丁場で最年長になる可能性大ですが、もうおじさんなので体調に気をつけて頑張りたいと思います🙏

「あなたにとって宗教は必要なのか」、「あなたにとって親鸞の求めたものは必要なのか」、「親鸞を答えにするな」ということです。僕はスタッフの人たちによく言っていた。「あなたたちは先生じゃない、あなたたちはリーダーじゃないんだ」と。そういう意味では、今言われた一人ひとりの悩みを共有する。共有っていうことは、私たちの生き様の中に本当に宗教が必要かどうかっていう悩みを共有するということ。「自分にとってそのことは何なんだ」という悩みが共有されることが仲間ということです。

今、巖城先生が「自己を問われる」と言われたが、これはすごい言葉ですね。悩みが縁として問いになることはあります。しかし、悩みを縁として、お金がないとか、彼女がいないとかいるとか、世の中で人殺しが多いとか、これは何だろうっていうことは、問いでしょうね。親鸞聖人だってあの時代ですから、天災もあったし、人災もあった。のたれ死にする人もいる。しかし、親鸞聖人はそういうことについて一切言わない。

そういう時代に生きている私にとって、宗教、仏教は何なんだっていう問いです。

だから、そういう問いを私たちは一般世界に問うべきではないですか。

例えば、今「顕浄土」ということを言わないですよね。世の中の道徳・倫理が不必要とは言いません。大事なのは、道徳・倫理を突き破ってくるような意味での問いですね。

教学研究所っていうのは、時代に相応するものじゃないですよ。「時機純熟」って言葉は、あれは心の問題についてのことですから、時代の問題のことではありません。

時っていうのはいのちの歴史、つまり宿業の身が今縁あってこういう形になっているっていうことでしょう。

そうすると、次は死んだら何があるかという、未来の問題ですね。ところが今、宿業の身としてここにあるっていうことの事実を仏法に聞いたら、未来というものがあるんじゃないんです。その未来の問題を、現在の自己の問題としてどう言い当てていくか。

それが「顕浄土」。浄土っていうのは、「穢土を支えているものは浄土である」って言う先生もいる。けれど、僕はそういうものではないと思います。どの時代にあったとしても、親鸞聖人の言葉で言うならば、「生死」ということです。『恵信尼消息』では、親鸞聖人は「生死出ずべきみち」を求めたと言われている。この娑婆世界をどうにかしようという話ではないのです。そういう生死の問題を自分の体験や歴史を通して、共に悩み語り合う、そういう場が教研なのだと思いますね。

だから、研究員は二年以上寺院生活において現場を経験しなければ教研に入所できない、ということも言ってきました。そこに願ったのは、単に世の中に問われるんじゃなくて、こういう世の中に生きている自分を問わざるを得ないという問いであり、娑婆世界を超えていける、生死を出ていける道を求めるということ、そのことがないなら流転です。求めているものは一つだったんです。それこそ、北海道の大地からそういう問いを確かめるということもあるだろうし、一人ひとりが「生死出ずべきみち」を求めることが大事なのであって、その一点を忘れているんじゃないですか。

教研というのは、そういう意味において自由だし、悩めるし、仲間ができる場なのです。「自信教人」の自ら信ずるっていうことは、自ら頷くということですね。本当に自らが頷いたら、必ず「教人信」になる。「教人信」にならんかったら、自分が偽物だっていうことです。そのことを問われるところに、教研というものの厳しさがあるのではないかと思います。今の教研は、何かそういう一点をぼかして物知りを作ろうとしていませんか。教研は物知りを作る場ではないのです。

時代の要請っていうことですが、時代というものが宗教を必要としたら、それは必ずそういう時代の流れに取り込まれていきますから。時代が要請しようがしまいが、いかなることがあっても、そういうことではないのでしょう。例えば、儀式と言っても今は内容のない儀式だけでしょう。しかし、それを何とか、通夜を通し法事、月忌参りを通して、本当に私も悩んでいるけども、こういうことを求めんとならんだろうっていうことを確認できる場が教研でしょう。

楠先生が先ほどおっしゃっていましたが、教研が終わる時に「何のために来たのやらわからん」っていうのは、問いのない人の言葉でしょう。問いがある人は「何のために来たやらわからん」とは言わずに、「わからんからこそ、ますます勉強せずにいられない」と言うのでしょう。嫌々でも聖典を開かずにはいられない、それが親鸞聖人が求められた道を共に求めていく道だと思うことです。(畠山明光先生)

小学校の通知表は5段階である。

世の中は学歴で比べるこれが当たり前だと思ってるっていうことが問題なんですね。

例えば国によっては義務教育期間中に子供を数字で比べることの禁じられてる国があります。それが子供をダメにするからです。

その国では小学校低学年は授業の時間を、例えば小学校1年生は1週間に20時間以上授業を受けさせてはならないという風に決まってます。なんでか分かりますか。

脳が疲れるからです。

子供たちにとってぼーっとする時間は授業受けてる時間よりはるかに大事なんです。

今は、脳科学でそういうことがかなり解明されてきたにも関わらず、日本は昔ながらの長いこと勉強したやつがすごいみたいなところにありますけれども。

今年も大谷大学の入学式の祝事で真宗学科の人たちに言ったのは、君たちにとって世界の誰にも負けない財産は4年間っていう時間を手に入れたことだと申し上げました。これをバイトに行ったら得すると思うかもしれんけれども、それは1時間働いたら1500円貰えたということは自分の貴重な宝物を1500円で売ってしもたということやぞと、考えろと。いう話をちょっとどうかなと思いましたけど、しました。つまりね宗教とかぼーっとって言うたらいきませんけれども、ぼーっと考える時間がとても大事なんです。その呼吸を深くして、そして静かにぼーっと何かのためというんじゃなしに、考える時間ってとても大事ですね。かつてからお内仏の前に座る時間っていうのはやっぱりそういう部分があったんじゃないでしょうか。(真城義麿先生)