思い通りにせずにはおかないという思いが苦しい。

思い通りになっても悩むし、思い通りにいかなくても悩む。

お金があっても悩むし、無くても悩む。

健康でも悩むし、病気でも悩む。

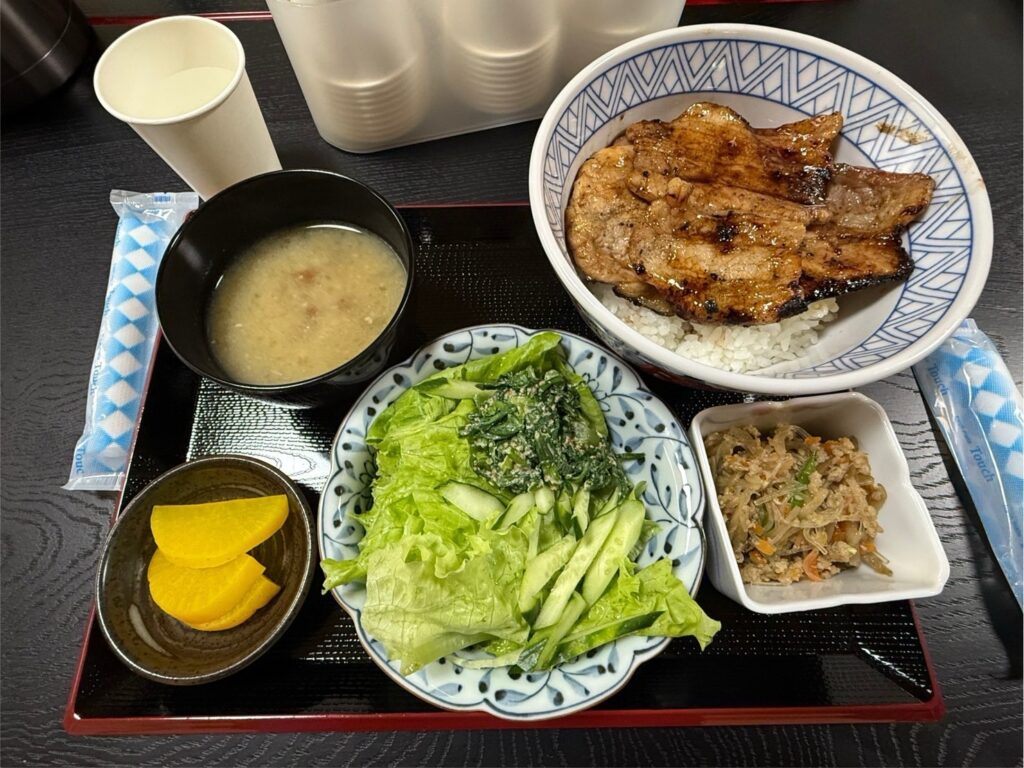

食べても悩むし、食べなくても悩む。

猫に悩みはあるのかな。

悩みが無くなったら、何を頼りにして生きていけば良いかわからなくなるから、悩みは恵み。

知識を身につけた賢い大人が悩み苦しみ迷っている。

「先日、火の玉を見た」と妻が言った。

猫は、火の玉を見ても何も思わないであろう。

「火の玉」は怖いというイメージに悩まされているのである。

火の玉ではなく、蛍の光かもしれない。

漢字の意味を覚えれば覚えるほど、自分勝手なイメージによって迷う。

人は言葉によって迷う。しかし、言葉によって目覚める。迷っていることに目覚める。

こんな私を助けてください。お願いします。

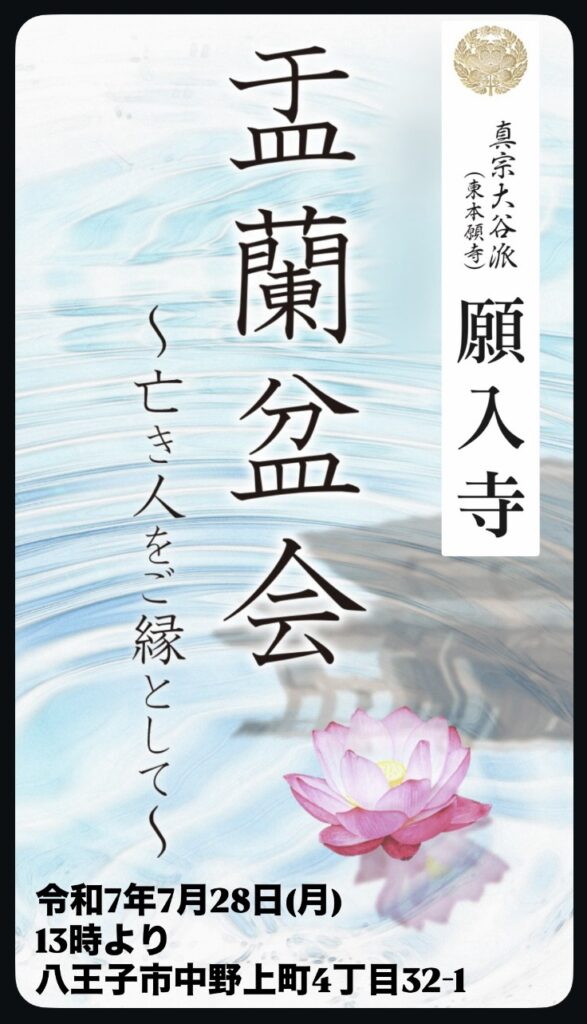

南無阿弥陀仏