ご近所さんからのお水の差し入れ。

お寺って有り難いですね🙏😌

南無阿弥陀仏

ご近所さんからのお水の差し入れ。

お寺って有り難いですね🙏😌

南無阿弥陀仏

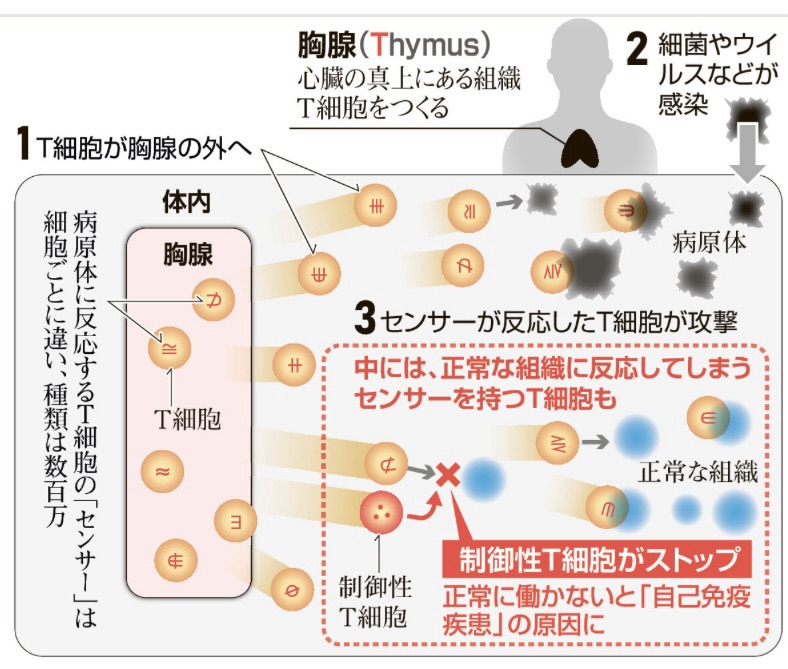

「はたらく細胞」を見ていたおかげで、今回のノーベル賞受賞の内容をなんとなくですが理解出来ました。新聞のコラムには、

「こうした細胞の存在を疑う研究者も多く逆風にさらされたが、根気強く研究を進めて1985年に存在を示した。95年にはこの細胞の特定に成功し制御性T細胞の発見者となった。」

なんと40年前以上から研究が進めらていて、ノーベル賞受賞まで半世紀近く経っていたのにはびっくりしました。

昨日今日の発見ではノーベル賞は受賞出来ないということである。

「免疫は外敵だけを排除するが、自分の細胞と外敵をうまく区別できなくなると、自分自身を攻撃して傷つける自己免疫疾患になってしまい、制御性T細胞の働きを操作すれば、ぜんそくなどの免疫が関わる病気を治療できると期待されている。」

のだそうだ。

▶「何事も人間のやることは時間がかかる」とも科学誌「ニュートン」に語っている。研究の世界は、はやり廃りがあるが、じっくり、ゆっくり続けていく。「何事も簡単に手に入る時代だからこそ、それを忘れないように」

▶冒頭の話に戻れば、自己と非自己の違いは、自分とは何かという深遠な問いにつながる。揺らぎがあっても自分をひたすら信じ、楽しむ。卓越した科学者とは、そうした存在なのか。」(新聞のコラムより)

自分とは何か?まさに仏教もこの問いから始まる。

自分を傷つけているのは、何もT細胞だけではない。輪番がよく仰っていた。「皆さん嫌な教えにあいましたね」と。決して、立派で素晴らしい教えにあいましたねとは言わなかった。教えを聴いても教えの通りに生きていく事が出来ない。教えの通りに生きていく事が出来れば教えは必要ない。教えに背いているからこそ、教えが響いてくるのである。背き続ければ背き続けるほど、いよいよ教えは光輝く。

自分を傷つけているのは、教えに背いている自分自身であった。

ドストエフスキーの罪と罰という有名な小説があります。そのなかにソーニャという娘の飲んだくれのおやじがいます。その飲んだくれのおやじが飲み屋で演説をしている。その中に、こういうセリフが出てきます。自分は罪深い人間だから、娘が娼婦で稼いだ金で私は飲んでいる。こういう罪深い男だから、決して神様は救ってくれないだろう。最後にどんな死にかたしてもそれは当然だ。けど、ひょっとすると神様はこういうかもしれない。罪深い者よ、自分自身到底教われないと思っているがゆえに、私は汝を救うと。そういう説をいうんです。これは不思議な論理です。到底私は救われないに違いない、けれどもしかしたら救われないと思っているがゆえに汝を救う。きっと救ってくれるに違いない。救われないはずのものが、救われていく。救いにあずかる。ドストエフスキーはキリストの教えを小説に反映しているかわからないけれど、もしかしたらキリスト教のなかにそういう教えがあるのかもしれない。救われるはずがないという自覚において、法がしからしめられた、法のはたらきによって透徹して自己をしらしめられた出来事です。言葉です。不思議な逆説的な表現です。蓮如上人も言われます。遠きは近き道理なり。近きは遠き道理なり。全く世間とは違う表現です。これは何を言っているかというと、一歩一歩道を歩んでいるとします。私は頑張ったからここにいるんでないかなと言った時は近きは遠き道理なり。これは一番遠い。その人間の思いこみ、自負心、プライド、これはもう仏道をけがすもの何物でもない。歩みになっていない。善人は手間暇かかるといいます。むしろ遠きは近き道理なんです。汝一心に来たれということは、弥陀の召晩の言葉は汝一心に来たれと言われています。来いということはどういうことなんでしょうか。来いということは、本当の凡夫に帰れということです。まだましな凡夫だと思っていた。なんか救われるに値する。大したことことしてないけど、もしかしたら救われるかもしれない。まだ自分に夢を持っていた。その夢を崩す。本当の凡夫に帰れ。来たれということは、行けということなんです。汝自身であれということなんです。私達はいつも夢を見ていたいし、なんか舞い上がっていた。それを足を地につける、本願召喚の勅命は凡夫が凡夫に帰されていく、地平に立て、汝自身であれ、そういうことなんです。全く世間の認識とは違う逆説ですけど、その中に人間の目を目覚めさすような、仏のはたらきというか、人間の智意をもってしてどうかなる話ではなくて、如来の教法によって、機が徹底して深くせしめられる。そのことは法のはたらきそのもの。徹底的に親鸞聖人は法性法身の世界、そこから方便法身の世界が生じて、決定して仏道を歩ましめんというはたらきをもって法性法身の世界にふれせしめようとする。命を自然に帰そうとするはたらきが、弥陀の本願です。(北海道教学研究所所長巌城孝憲)

研究というのは何か知りたいという好奇心なので、簡単には信じない。教科書に書いてあることは信じない。本当はどうなっているか?山のようにある情報の中で、自分の目で物を見て、自分で確かめる“疑う事の大切さ”を持って、積み重ねていこうと思います。

「聞法とは、積み重ねるのではなく、繰り返す事である。」