「立花大敬氏の心に響く言葉より」

「サッカー元日本代表監督の岡田武史さんの母校の早稲田大学での講演の記録の一節に挨拶することの意味が語られていて、「なるほど!」と思いました。

それによりますと、

「挨拶とは、僕は君という人間が僕の世界(心)に存在することを認めていますよ、許しているんですよ」

という相手に対する合図だというのです。

ということは、もし出会った人に挨拶しないということは、

「僕は君という人間が僕の世界(心)に存在することを認めていませんよ、許していませんよ」

という合図になるのですね。

だから挨拶しないということは相手に対してとても失礼にあたるし、挨拶されない人もとても腹が立つわけなのです。

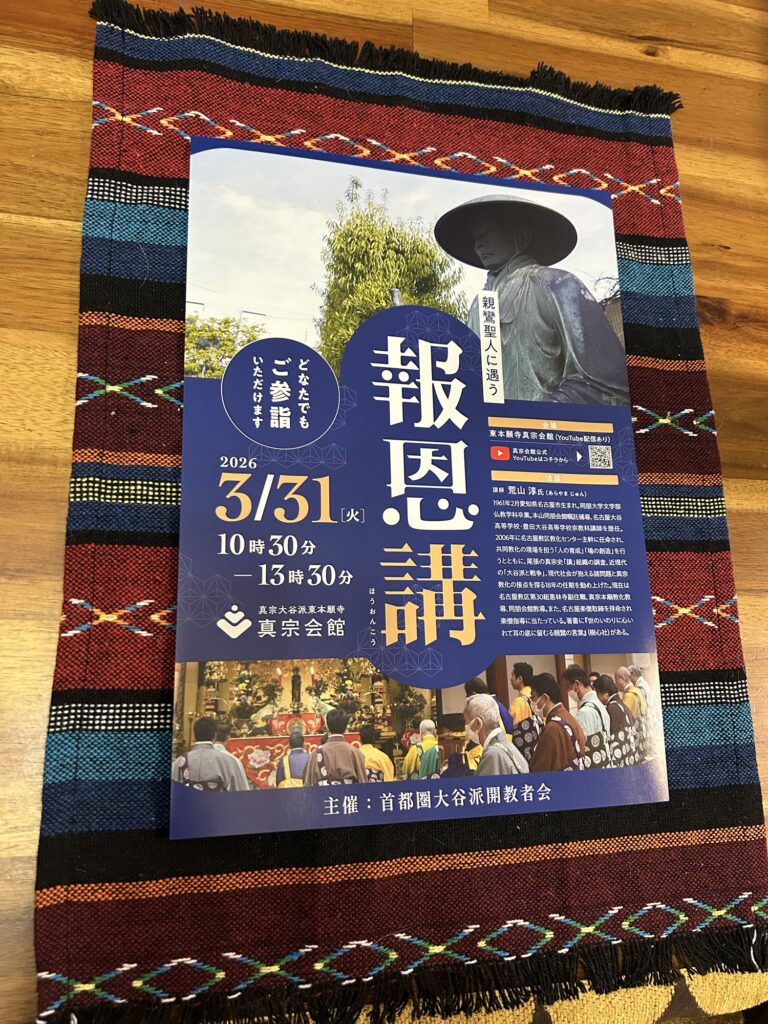

あるお経(法華経)に常不軽菩薩(じょうふきょうぼさつ)という方が登場します。

昔々、常不軽というあまり頭のよくないお坊さんがいました。

師匠は、あいつには難しい教えは理解できないだろうと、

「常不軽や、みんな仏様なんだよ。Aさんも、Bさんも、犬も猫も、山も川も…みんな仏様なんだから、丁寧に礼拝しなさい」

と教えました。

常不軽さんは、頭は悪いけれど、まじめで忍耐強い人だったので、それから毎日、一日中、町のなかや、山林や…をひたすら礼拝して歩き回りました。

犬に出会うと、

「あなたは仏様です」

と犬を礼拝し、人に会えば、

「あなたは仏様です」

と、その人を礼拝します。

犬も人も気味悪がって逃げていったり、腹を立てて杖で打ったり、子どもがバカにして石を投げたりしました。

それでも常不軽さんはめげることなく礼拝行を続けました。

こういう昔話をして、お釈迦様が弟子たちに言います。

「君たち、じつはこの常不軽こそ私の過去世(かこぜ)であったのだよ。

このようにして私はすべての人やモノをひたらすら礼拝して回り、すべての人やモノを許し、仏として認める努力をしたことによって、今、こうして君たちをはじめ、多くの人やモノたちから仏として認められる存在となれたのだよ」

ちなみに、この常不軽さんの「礼拝して回る行」をもとにして比叡山延暦寺の「回峰行(かいほうぎょう)」が始められ、現在でも行じられています。

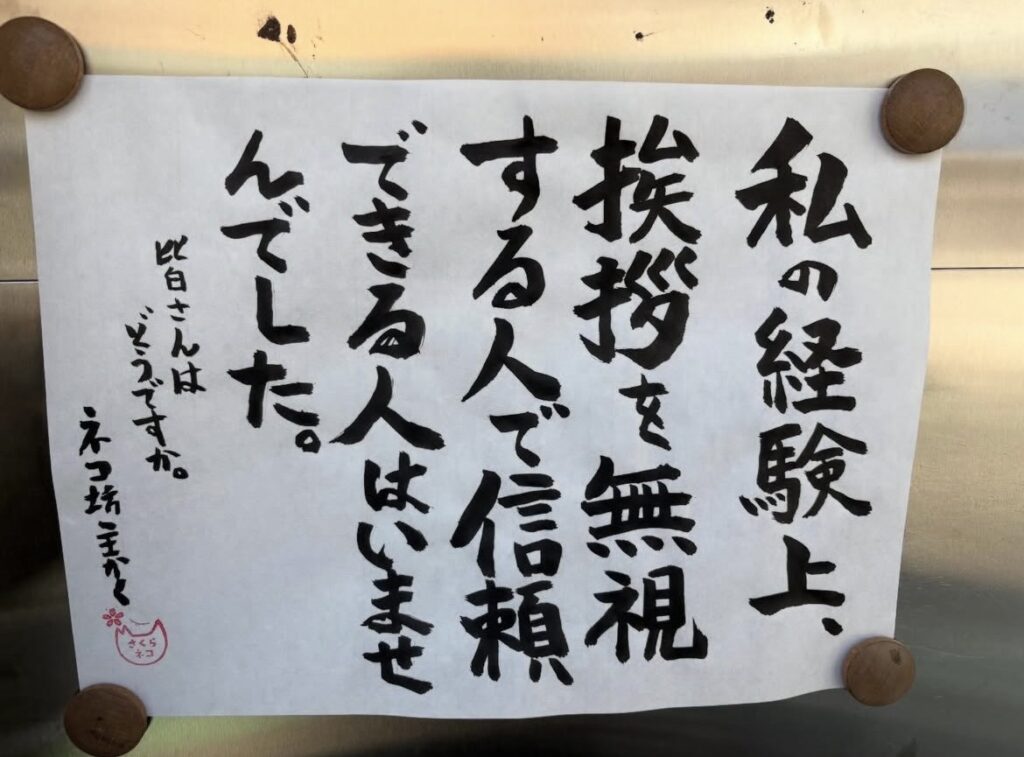

挨拶とは商売のようにギブ・アンド・テイクのものなのでしょうか。

見返りを求めてしているものなのでしょうか。

常不軽さんの例でわかるように、好きな人も、嫌いな人も、みんな自分の世界(心)の内側に存在することを許し、認めることができる。

挨拶はそんな器の大きな人物(徳の高い人)になるための、とてもいい練習なのです。

自分がした挨拶に反応があってもなくても、それは問題ではないのです。

すべての人を許し、認めることができる。

私がそんな大きな人物となれますようにと祈りを込めてする「挨拶行」なのです。」

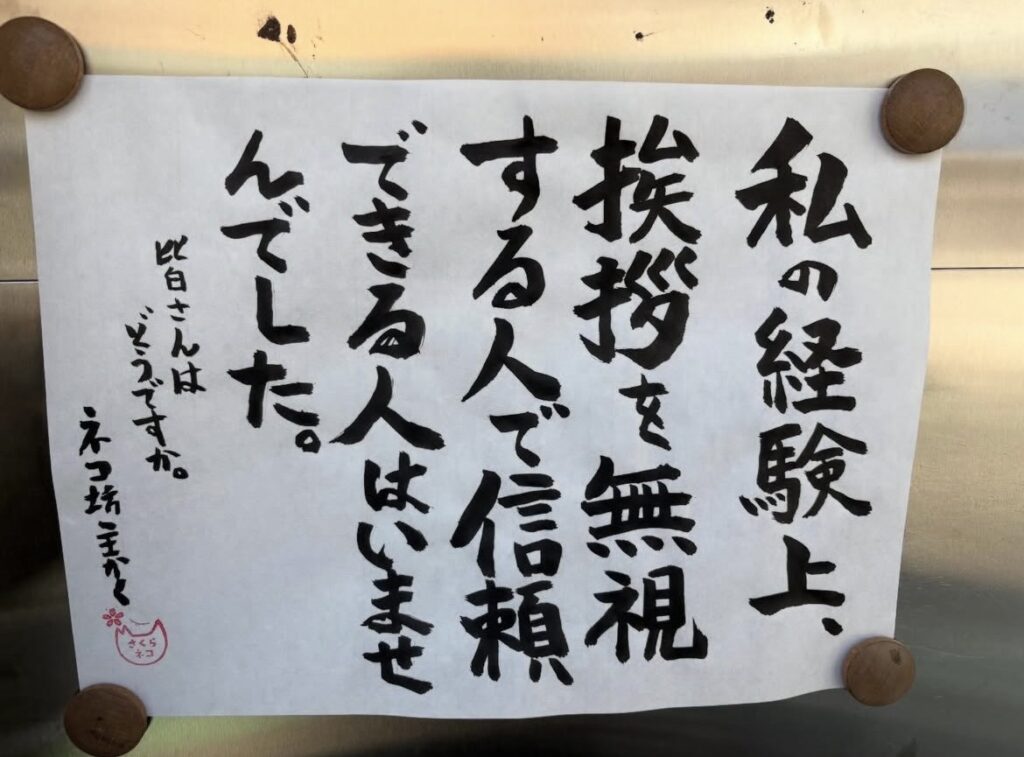

この話を聞いて、なんて自分はちっぽけな人間なんだと改めて思いました。ある、研修会で終了後「お疲れ様でした〜!!」と部屋にいた人に挨拶しても、聞こえなかったのか、シーン…と悲しい時間が過ぎて、トボトボと帰宅し、もうあそこには行かない…と言っていた自分が恥ずかしいです。