先月の新年会のあの楽しかったビンゴ大会がずいぶん前の出来事のように感じられますが、1カ月経つの早いですね。

明日はニッパチの日。

勉強しなきゃ。

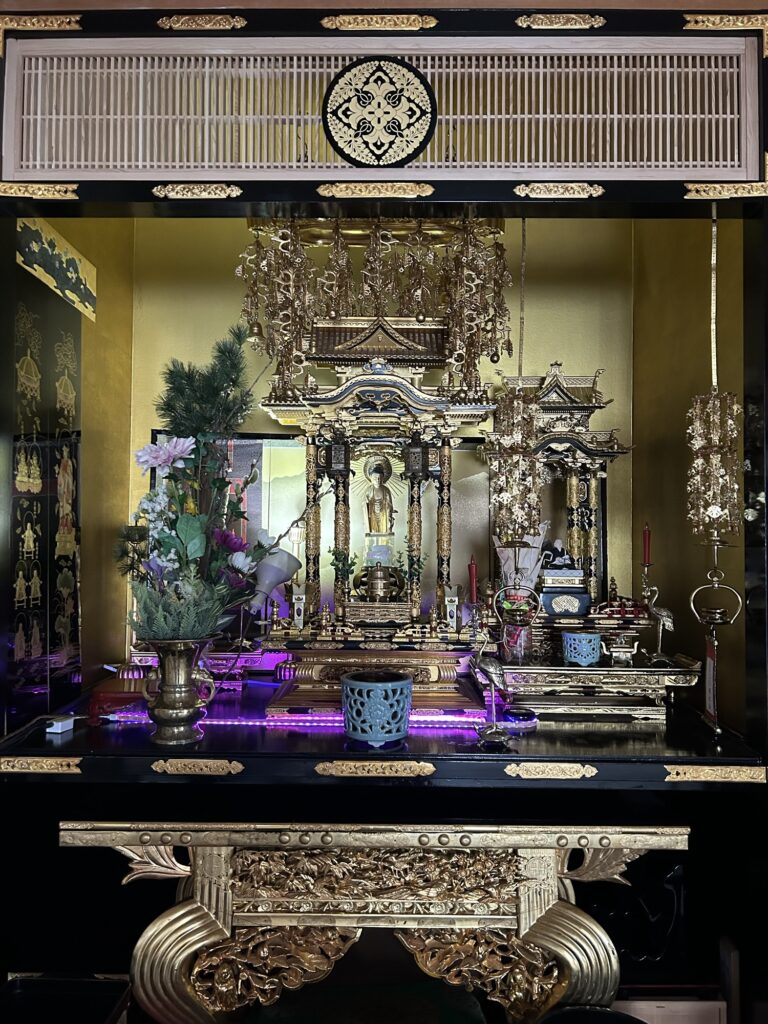

お参りに来てください🙏🙇

お願い致します🤲

本当にお願い致します🥹

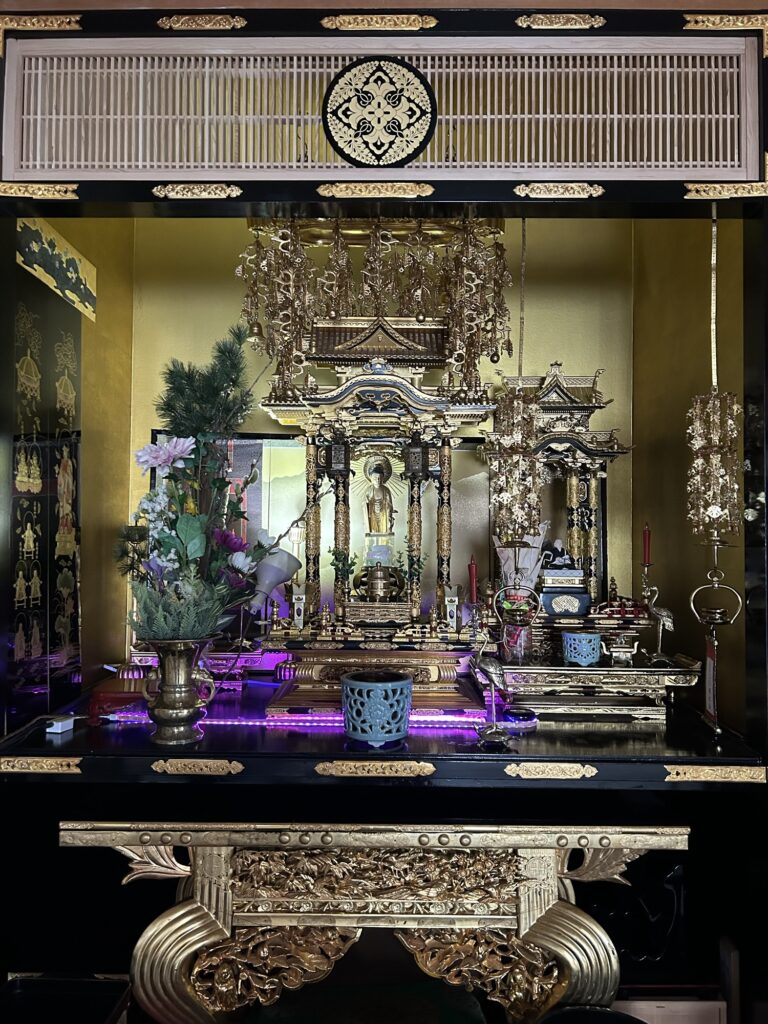

住職の独り言ささやきです。親鸞聖人は小さなつぶやきやささやきに耳を傾けて人々の言葉を聞き逃さなかった方だと思います。

先月の新年会のあの楽しかったビンゴ大会がずいぶん前の出来事のように感じられますが、1カ月経つの早いですね。

明日はニッパチの日。

勉強しなきゃ。

お参りに来てください🙏🙇

お願い致します🤲

本当にお願い致します🥹

教行信証の総序の捨穢欣浄(しゃえごんじょう)。穢を捨て浄を欣いです。穢を捨てとは、嫌なことはできるだけ避けて、これからの人生楽に幸せに生きて生きたいという思いです。そういう生活はいきいきしてこない。なぜなら、その思いは長続きしなく破れ崩れるからです。そういう問題が捨穢欣浄。それが総序にあるという事は、総じていえば、そういう思いが人間の生活の上に起きてきたら必ず、穢を捨て浄を欣うということがある。つまり、生きる事が嫌になったなあという思いは、この身を生きることが喜べないし、楽しめない、いきいきしてこないという問題を捨穢欣浄だと。総ということは普通ということ。普通ということは、普くどんな人にもそういう思いが通じていくということを総という。つまり、どんな人にも通じていくと、誰もが持っているそういう宗教心、そういう現実逃避の思いを表した時に、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)という表現をされた。総は、普くですからいつの時代にでも誰にでも起こってくる心ということです。その時その時の気分でも、生活そのものがなんとなくこのままでいいのかなと。いきいき出来ないというものを抱えて生きているということが、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)です。

そして、それに対して教行信証の別序では、欣浄厭穢(ごんじょうえんね)となっています。総序の捨てるに対して、別序は厭うになっています。

「浄邦を欣う徒衆、穢域を厭う庶類」p210

これはこれからではなくて今、生きているという今の問題。厭うという意味は、抑えるとか、覆うという意味があります。穢域ということは穢士ですから、世間のことです。世間から押しつぶされそうになっている、抑えられて、覆われている世を世として、見出すことのできた、悲しさとか、辛さ、そういう心が厭うと。世を厭うということは世を批評して捨てたり、批判して排除したりということではなく、悲しさや辛さ、そういう世の悲しさや辛さに寄り添う心が厭うだと。それが、別序に出てくるということは、別というのは特別という意味ではなくて、独自ということ。私一人においてということ。教行信証の別序でいえば、親聖人においてということ。総はすべての人ということで、別は自分においてということだと。

世にあってこの身を生きているその私一人においてはどういうことかといったら、浄邦を欣う徒衆、穢域を厭う庶類というふうにおさえられています。つまり、浄邦を欣う徒衆、徒衆という私一人において確認することができたということ。つまり、普通の世間一般的な宗教心、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)という心よりももっと深い宗教心という欣浄厭穢(ごんじょうえんね)という心があるんだと。世のなか生きるのがしんどいとか、どっか別に楽しい場所はないかなと言っている思いの底に浄土を厭うという事を通して、穢域を捨てるのではなくて厭うという事があるんだと。それが私一人において確認されたということが別だと。

生活そのものがなんとなくこのままでいいのかなという思いは僕にもあります。そして、そういう生活はいきいき出来ないというものを抱えて生きているということが、捨穢欣浄(しゃえごんじよう)であるということは、総序で言えば、いつの時代にでも誰にでも起こってくるそういう思いはあるけれども、世を生きているということが、どっかで気になったという心、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)という心からまず出発する。

観経で言えばイダイケの愚痴です。その場面を厭苦縁と言います。いだいけが愚痴を言う場面です。そして、そういう思い愚痴を超えて、娑婆を捨ててどっか別な場所を願うのではなくて、別序で言えば、欣浄厭穢(ごんじょうえんね)。観経で言えば、欣浄縁です。阿弥陀仏のみもとに生れたいと願う場面です。穢土を捨てるのではなくて、厭うんだと。念仏申す人々は世を厭うんだと。

捨てるのではないと。世から逃げ出すのではないと。つまり、世を穢域として厭う。捨てるというのは気分の問題で厭うということは浄土から見出されたはたらきを浄邦ということです。

そして、それに対して教行信証の別序では、欣浄厭穢(ごんじょうえんね)となっています。総序の捨てるに対して、別序は厭うになっています。

「浄邦を欣う徒衆、穢域を厭う庶類」p210

これはこれからではなくて今、生きているという今の問題です。厭うという意味は、抑えるとか、覆うという意味があります。穢域ということは穢士ですから、世間のことです。世間から押しつぶされそうになっている、抑えられて、覆われている世を世として、見出すことのできた、かなしさとか、辛さ、そういう心が厭うと。世を厭うということは世を批評して捨てたり、批判して排除したりということではなく、悲しさや辛さ、そういう世の悲しさや辛さに寄り添う心が厭うだと。それが、別序に出てくるということは、別というのは特別という意味ではなくて、独自ということ。私一人においてということ。教行信証の別序でいえば、親聖人においてということだと。総はすべての人ということで、別は自分においてということだと。

世にあってこの身を生きているその私一人においてはどういうことかといったら、浄邦を欣う徒衆、穢域を厭う庶類というふうにおさえられています。つまり、浄邦を欣う徒衆、徒衆という私一人において確認することができたということ。つまり、普通の世間一般的な宗教心、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)という心よりももっと深い宗教心という欣浄厭穢(ごんじょうえんね)という心があるんだと。世のなか生きるのがしんどいとか、どっか別に楽しい場所はないかなと言っている思いの底に浄土を厭うという事を通して、穢域を捨てるのではなくて厭うという事があるんだと。それが私一人において確認されたということが別だと。

生活そのものがなんとなくこのままでいいのかなという思いは僕にもあります。そして、そういう生活はいきいき出来ないというものを抱えて生きているということが、捨穢欣浄(しゃえごんじよう)であるということは、総序で言えば、いつの時代にでも誰にでも起こってくるそういう思いはあるけれども、世を生きているということが、どっかで気になったという心、捨穢欣浄(しゃえごんじょう)という心からまず出発する。

観経で言えばイダイケの愚痴です。その場面を厭苦縁と言います。いだいけが愚痴を言う場面です。そして、そういう思い愚痴を超えて、娑婆を捨ててどっか別な場所を願うのではなくて、別序で言えば、欣浄厭穢(ごんじょうえんね)。観経で言えば、欣浄縁です。阿弥陀仏のみもとに生れたいと願う場面です。穢土を捨てるのではなくて、厭うんだと。念仏申す人々は世を厭うんだと。

捨てるのではないと。世から逃げ出すのではないと。つまり、世を穢域として厭う。捨てるというのは気分の問題で厭うということは浄土から見出されたはたらきを浄邦ということです。

今日は

・猫の日

・世界友情の日

・竹島の日

・食器洗い乾燥機の日

・行政書士記念日

・ヘッドホンの日

・おでんの日

・頭痛にバファリンの日

・駅すぱあとの日

・ひざイキイキの日

・ディズニー マリーの日

・猫背改善の日

・忍者の日

・乃木坂46の日

・からだのレシピシリーズ・生酵素の日

・温泉マークの日

・EXILE THE SECOND DAY

・ハイドロ銀チタンの日

・ふふふの日

・スニーカーの日

・折箱の日

・にゃんまるの日

・デニャーズの日

・猫の健康診断の日

・Care222の日

・2並びの日(セカンドラインの日)

・カワスイ「ナマズ」の日

・KAiGO PRiDE DAY

・A.I.VOICEの日

・チェンジ・ザ・ワールドの環境アクションの日

・カツカレーの日

・頭痛の日

・ハンドメイドの日

・夫婦の日

・ショートケーキの日

・禁煙の日

・デルちゃん誕生の日

・ラブラブサンドの日

・カニカマの日

・なないろSMSの日

・風生忌

・弟の誕生日

・全世界の2月22日生まれの人の誕生日の日

と、まあこんなにたくさんの日である。

頭痛の日ってなんだろう笑

そして、今日はむーちゃんがうちへ来て記念すべき1周年の日である。次の日ゲージから逃げ出しサーキュレーターが壊れて1年が経った日でもある。

この1年、預骨堂の下へ隠れて出て来なかったり、慣れるまで本当に時間がかかりましたが、お陰様で今は毎日一緒のお布団で僕のお腹あたりでアンモニャイトになっているむーちゃん。

これからも家族の一員としてチョコちゃんとも仲良く安心して暮らせるように、僕がしっかり頑張らないとダメだと思います😹

そして、1番大切な日。

聖徳太子のご命日

推古天皇30年2月22日(622年4月8日)

陪臚 鉦鼓 頑張ります

西島は昨年1月に声帯炎を発症。 十分に回復しないままドームツアーを続けた結果、症状が悪化した。 約半年にわたり治療と活動を並行してきたが、症状が改善せず、今回の手術に至ったとのこと。 今回で3度目となる手術後も、これまでと同様のアーティスト活動の継続が困難となる可能性があるとされている。

同じ札幌出身として、なんとか元気に復活して欲しいと願っております。お大事にしてください。

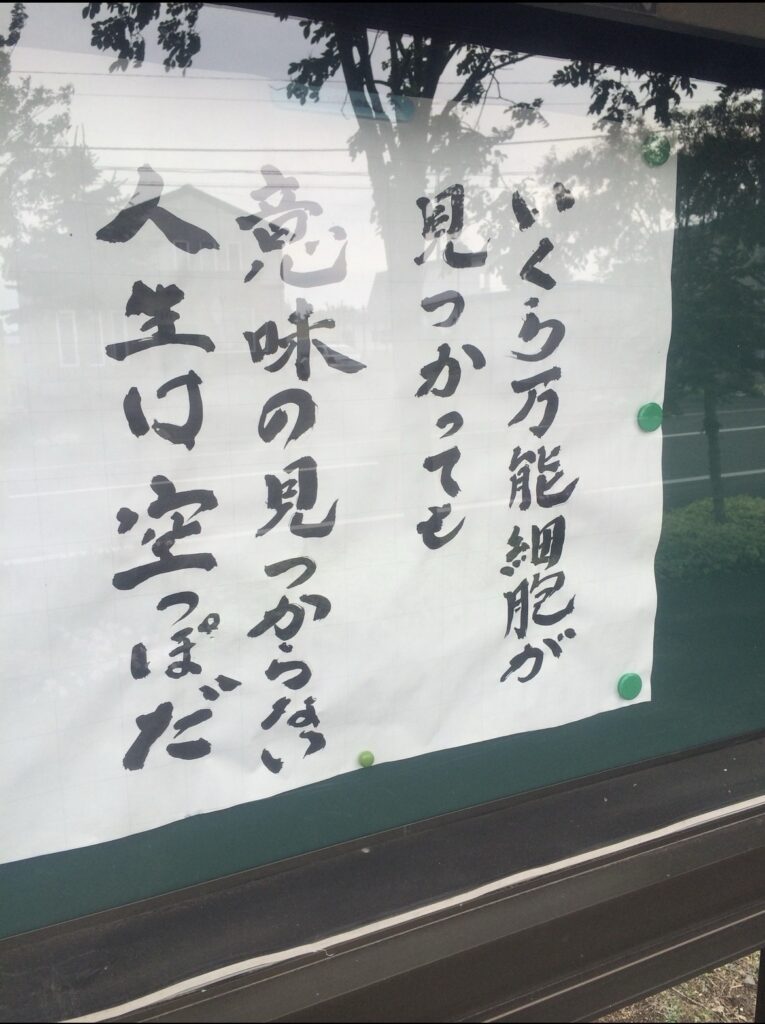

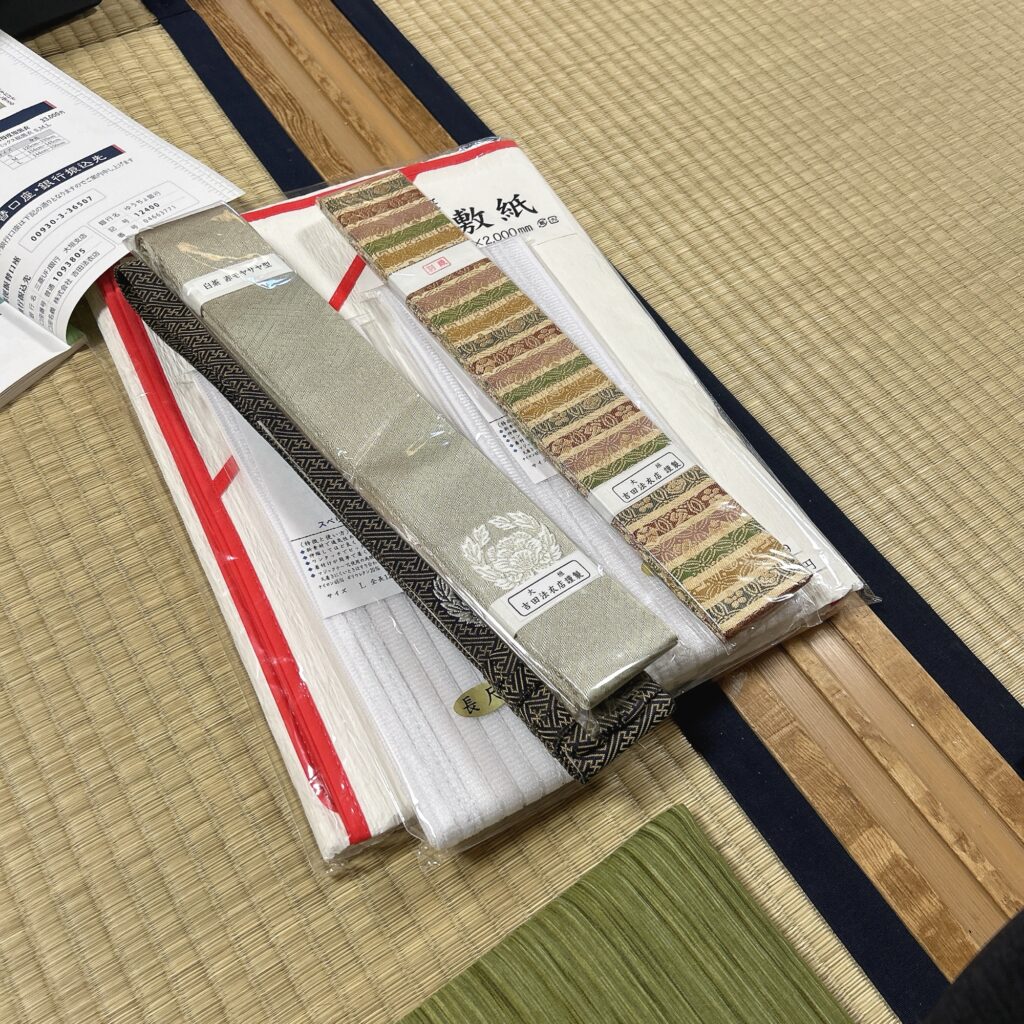

昨年、発注した御門徒さんの肩衣があと数本になり、心もとなくなってきたので新たに注文。

そうしましたら、3月の開教者会報恩講に御門徒さんからお参りの連絡。良いタイミング🙏☺️お弁当も発注しなくっちゃ😊

以前、ご法事で焼香の作法の説明をしていた時に、小学生の男の子が「僕、左効きなんですけど、どうしたらいいでしょうか」と。 まさに、分別を破るはたらきですね。作法は右利きじゃなければいけないという思いこみ。だけど、左利きの人もいる。どうしたらいいか。作法は右利きの人用に考えられているから、左利きでも右利きの作法をしなければならない。

そういう、人間が勝手につくった煩悩と分別を破るはたらき、ご縁はたくさんに転がっています。そのご縁を素通りしてないかと、常にといかけてくださるはたらきに南無するといいうことが、肩衣をかけ報恩講へお参りするという事でなないでしょうか🙏南無阿弥陀仏

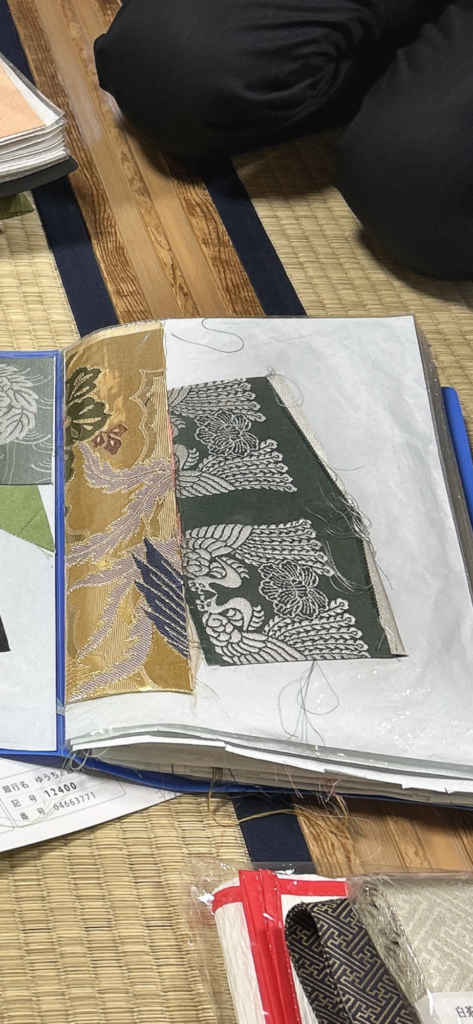

うちのお雛さん。

なんか、修多羅に似てるな〜となんとなく思ってはなくはなかったのですが、やはり七条袈裟に付ける修多羅だったとは、この時までは知る由もなかったのである。

私の先輩は、仏教を学ぶことを高速道路のパーキングエリアに例えて説明していらっしゃいました。高速道路は一般道で行くより速いスピードで目的地に着くことができます。これは現代の私たちの生活とよく似ています。日々の生活に追われ、毎日が時間との戦いで、ギアをトップにし、フルスピードで進んでいます。しかし、このような生活を続けていくと、当然身体は疲労し、時には道を間違って、異なった所に行ってしまうかもしれません。このようなことがないように高速道路にはパーキングエリアがあり、目的地によりよく行けるため、身体を休め、心を整え、現在地を確認できるのです。お釈迦様の教えに出会う場所の一つがお寺であります。お寺とは元々、サンスクリット語でビハーラといい、これは休養を意味しています。忙しく、目的がわからずさまよっている現代人にとって、お寺というパーキングエリアで休養し、心を整えることは大切なことであります。また、お寺で教えを聞くことは、自分の今立っている地点が確認でき、目的に向かってよりよく生きていくことができます。お釈迦様の教えは、自分の知識のために単に覚えたりするものではなく、自分の姿を映し出し、人生をよりよくしていくものであることを、今朝はお話しさせていただきました。(平原 晃宗/京都府 正蓮寺)

教師修練の携行品になった(知りませんでした)坊守用と自分用の衣裳敷紙をGET。風呂敷でははみ出ますし、そもそも控え室で広げられない場合が…

そして今は、真宗雅楽会の五条袈裟は作成出来ないとのこと。

せめて、裳附だけでもと超特急で作成していただけることに🙏😹

報恩講までに間に合いそうです💡有難う御座います🙇

よし!あとは1ヶ月ちょっと。唱歌をうたえるように頑張ってなんとか頑張るしかありません‼️

SIAMSHADE 「曇りのち晴れ」 RINAさんと勝手にコラボしてみた