妻が朝早くから作ってくれました🙏

美味しかったですご馳走でした🙏😌

住職の独り言ささやきです。親鸞聖人は小さなつぶやきやささやきに耳を傾けて人々の言葉を聞き逃さなかった方だと思います。

妻が朝早くから作ってくれました🙏

美味しかったですご馳走でした🙏😌

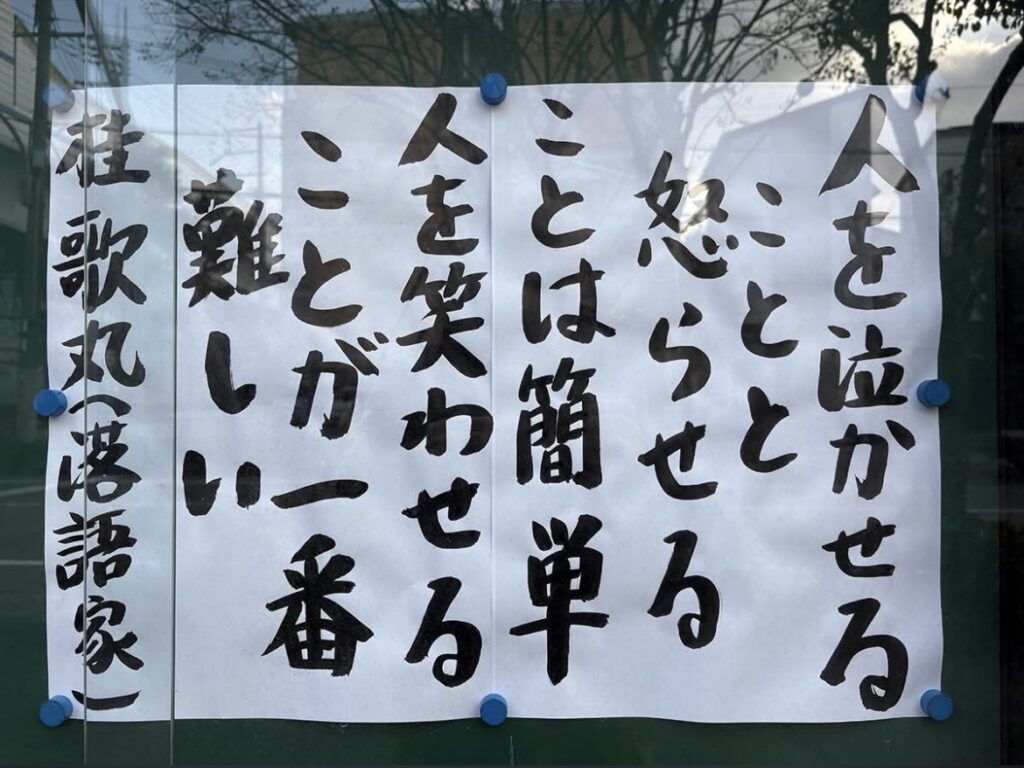

落語のルーツはお坊さんの説法だということをご存知でしょうか。安土桃山時代から江戸初期、京都に安楽庵策伝という僧侶がいました。この人物こそ、「落語の祖」といわれています。古来より、説法の極意は「始めしんみり、中おかしく、終わり尊く」という表現がされてきました。そのため説法者は聞き手を飽きさせないように、小話や醬喩を説法中に用いていたのです。結果、「中おかしく」の部分が特化し、落語に発展していきました。策伝は長年にわたって温めてきた小話集、『睡醒笑』を書いています。

この本にはいわゆる「オチ」のついた小話が多く収められており、日本の「落とし話」の形態はこの本によって確立されたと言われています。現代も落語の定番として演じられる

「子ほめ」や「平林」の原型は、『睡醒笑』にあります。また、落語には仏教を題材とした演目がたくさんあり、落語と仏教は切っても切れない関係なのです。

さて、今夜も縄跳び縄跳びと。

ん?あれ?雨☔⁈

雨降った?

恵みの雨⁈

洗車した時に限っていつも雨降るねと妻が一言…

それなら毎日洗車したるわい!!

過去45日間で20mm程度しか降ってないじゃないか

雨不足で困る人と困らない人がいると思います。

強烈寒気で災害級の日本海側と太平洋側は“カラカラ”「水不足」で節水呼びかけの東京。

この差はいったい…

災害に見舞われた方にお見舞い申し上げます🙇

乾燥で車は埃まみれ。洗わないわけにはいかないので、綺麗さっぱりに。

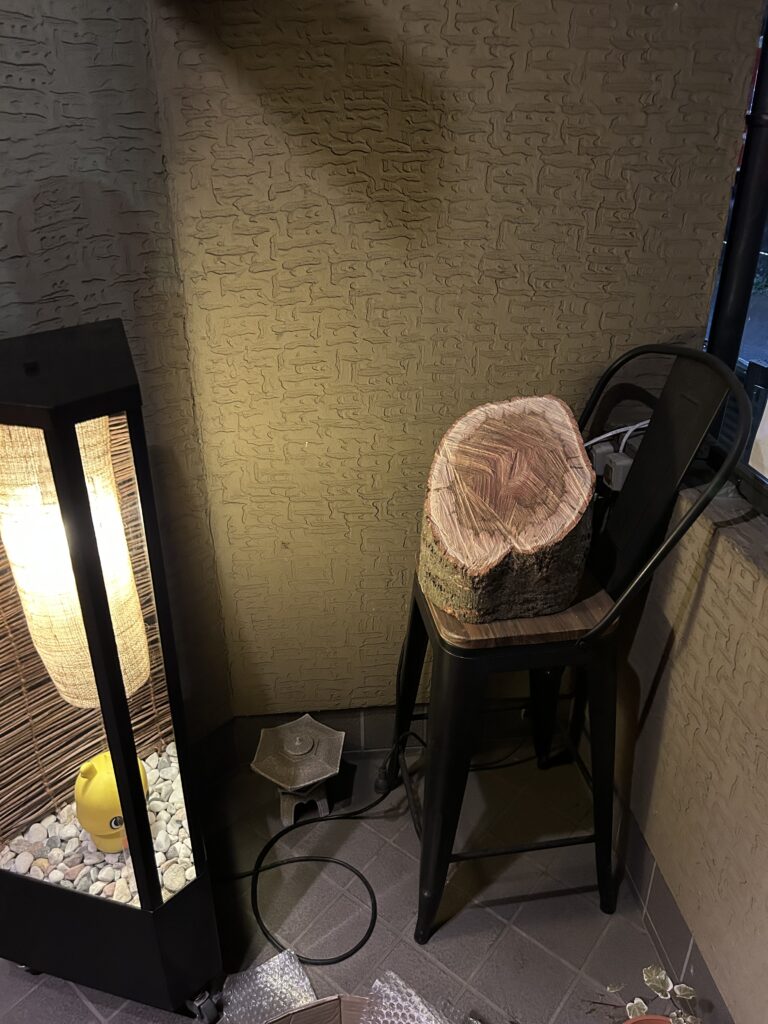

薪の乾燥にはもってこいなんでしょうけど。

あ、鍋敷きも作っていただきましたことを申し添えます🙏😌(最後の写真は府中刑務所の作業製品の鍋敷きです)

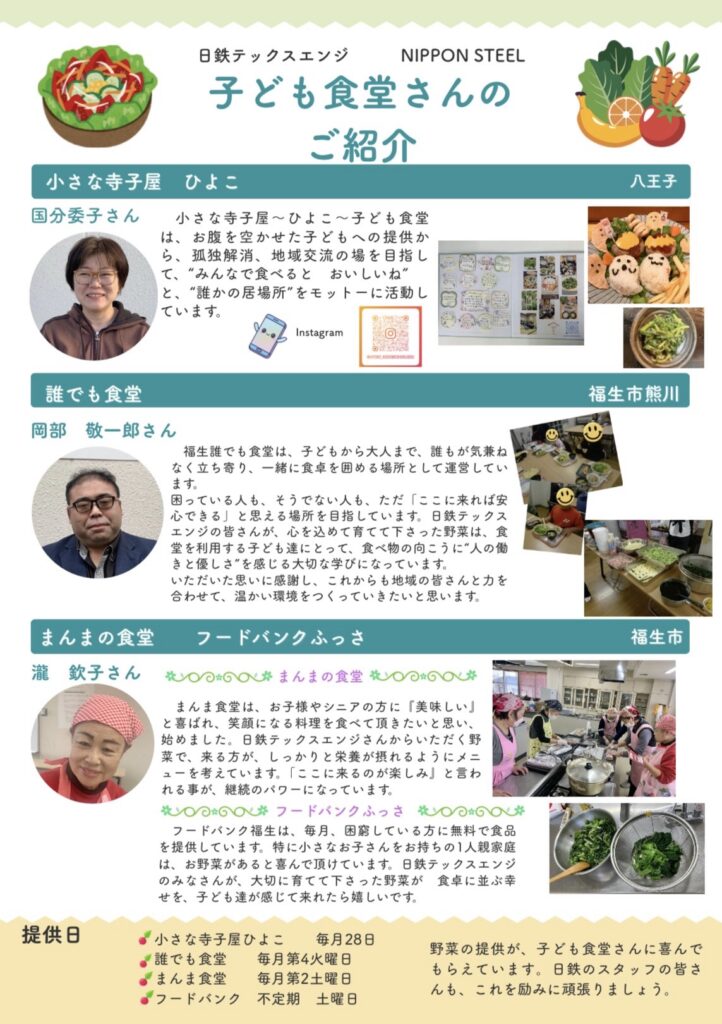

いつも野菜を提供してくださる日鉄テックスエンジさんに紹介していただきました♪

いつも有難う御座います🙏😌

薪🪵をGET‼️

有難う御座いました🙏😌

ひよこの看板になるいい木もいただきました😊

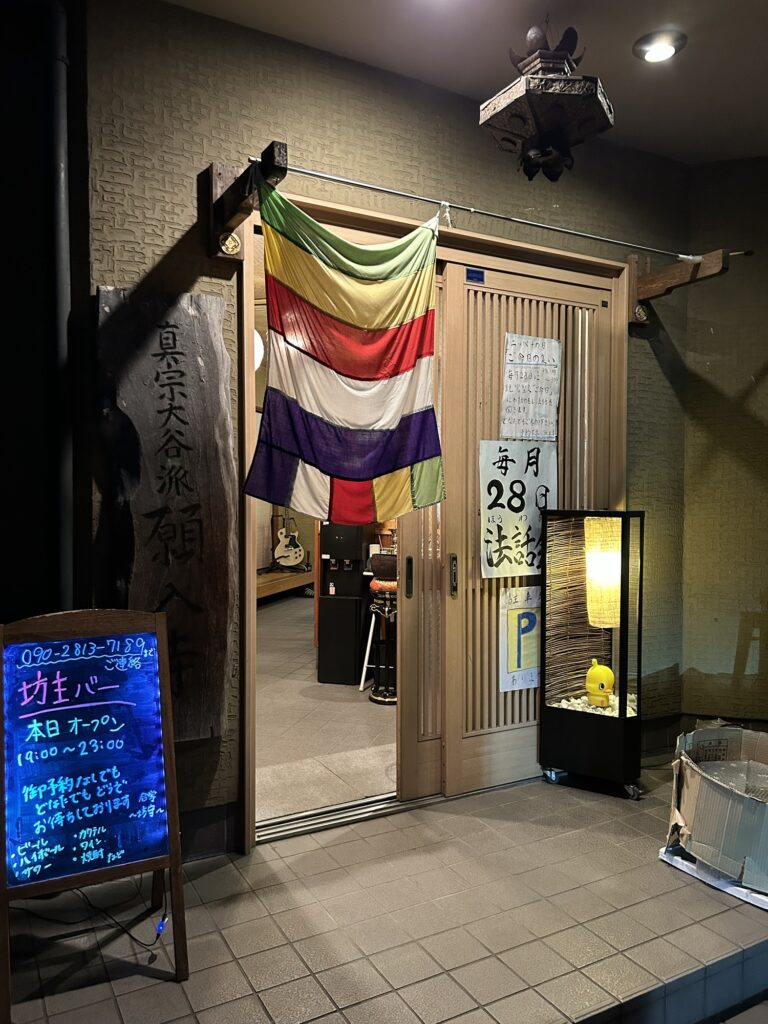

もはや、幻の坊主バー。空いてたらラッキーですね😌

そりゃそうだ笑

予約制ですから😉✨

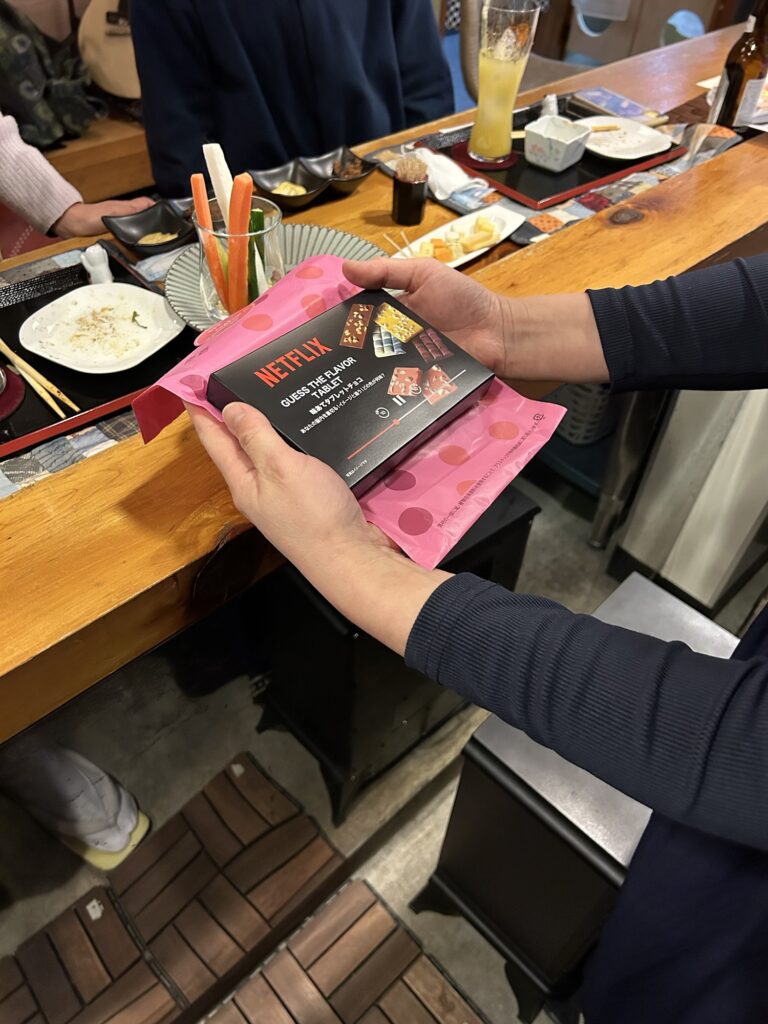

今日は嬉しいサプライズ✨なんとバレンタインチョコをいただきました。嬉しいですね〜

有難う御座いました!また来てください😌✨

お待ちしております🙏✨

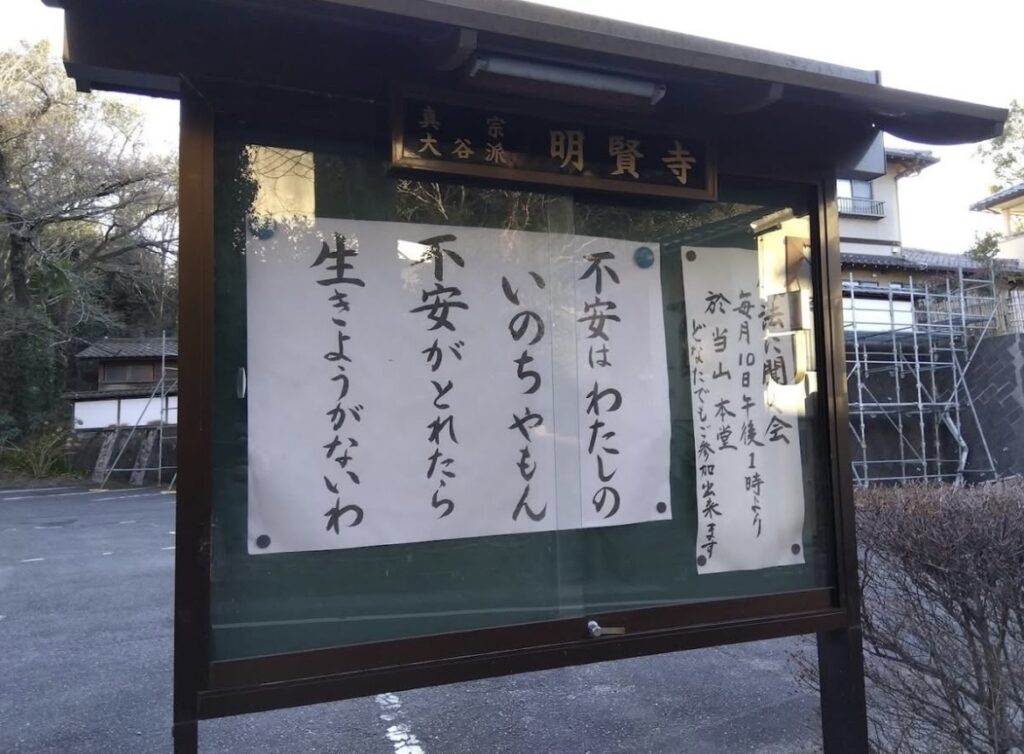

不安や悩みがなくなってしまったら、何を頼りにして生きていけばよいかわからなくなってしまうから、悩み不安は恵みです。仏教は不安や悩みを消す方法や誤魔化す教えではありません。

誤魔化したり、気晴らしに目を背けたりするのではなく、生きること全体を身体で受け止めて、驚き感動発見の日々を不安や悩みを抱えながら生きる勇気を賜る教えです。

安田先生は「不安は如来(仏)である」という大胆な言葉も遺しています。

私たちが不安に立つとき、それは同時に、私たちは受け入れられない不安をいただくことができるときだといえます。

そうであれば、不安をいただくとは、

つまり仏の教えに出遭う(南無阿弥陀仏が聞こえてくる)ことだと、安田先生は教えてくれているのではないでしょうか🙏😌

年末にお餅で銀歯が取れてしまい、今年2回目の歯医者🦷

私はこう見えても大の大の大の歯医者嫌い🥲

かれこれ12.3年は行ってないかな?🤔

にも関わらず、意外と歯は綺麗な方みたいです。(虫歯以外は)

今の歯医者は凄いですね。優しいし、痛くないし、早いし、あっ!と言う間に神経が抜かれました。今日から痛くないですよ〜と。

今までの時間はなんだったのだ。

もっと早く行くべきでしたね。

でも、まだまだ油断は禁物💡あれ?神経無いのにまだ少し痛い?と思わないわけではありません。

あの、お餅め〜!と忌々しく思っておりましたが、お餅のお陰様で歯医者の克服に成功🎊

お餅よ有難う

芸能人ではなくても歯はいのちですね

本業が忙しくて最近は坊主バーオープン出来てませんが、満を持して31日は坊主バーオープン♪

今年は新しい仲間も増えて、少しずつ坊主バー本格始動へ向けリニューアルを模索中です。

31日はニューフェイスに会えるかも⁉️

お待ちしております🙏😌✨