今日は天候に恵まれ、晴天☀️です

午前中は京都本山でご満座。

午後からは、うちの報恩講です。

ぜひお参りください🙏😌

住職の独り言ささやきです。親鸞聖人は小さなつぶやきやささやきに耳を傾けて人々の言葉を聞き逃さなかった方だと思います。

今日は天候に恵まれ、晴天☀️です

午前中は京都本山でご満座。

午後からは、うちの報恩講です。

ぜひお参りください🙏😌

よし、出来たかな?と思ったら祖師前の打敷忘れてた…

幕と提灯は明日やろう…

坊守は明日の子ども食堂の仕込み最中。遅くまで頭が下がります🙇

自分のことより人のことを優先にし過ぎではないかなと心配になる事があります。

恩賜型銀香炉のビフォーアフター✨

お磨きの準備といいつつ、時間の都合上だいぶやってしまった。

でも、大丈夫👌

明日の御門徒さんの分もちゃんととっておいてあります🙏😌

仕上げは御門徒さん♪

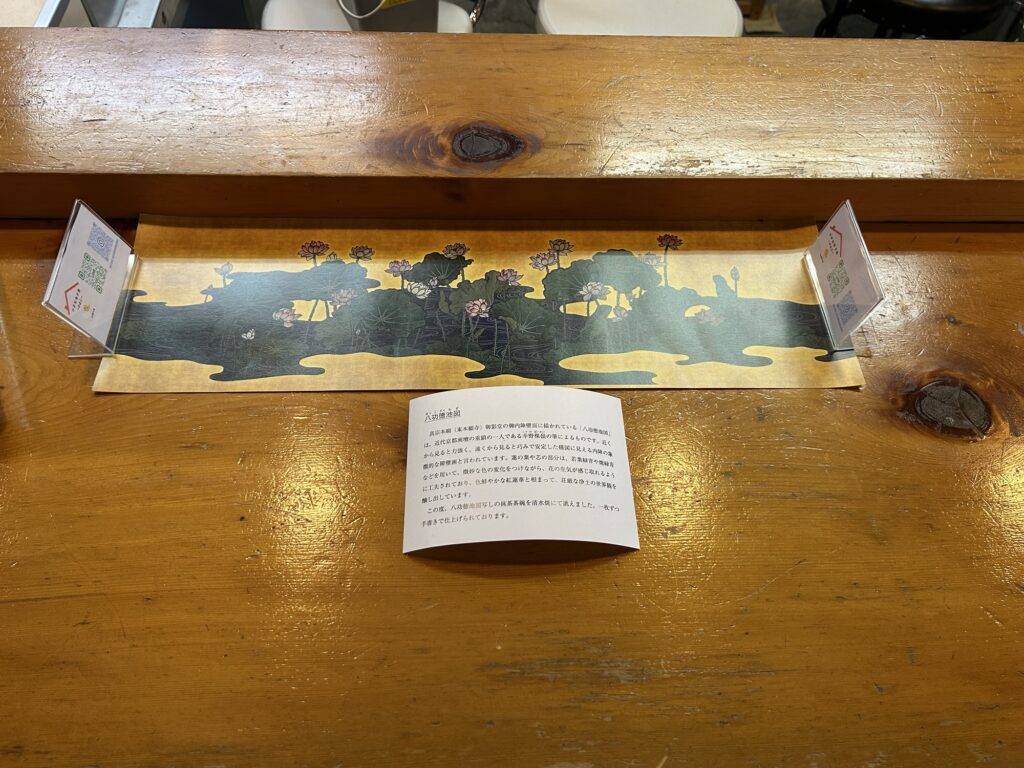

「真宗本廟(東本願寺)御影堂の御内陣壁面に描かれている「八功徳池図」は近代京都画壇の重鎮の一人である幸野楳嶺の筆によるものです。

近くから見ると力強く、遠くから見ると巧みで安定した構図に見える内陣の象徴的な陣壁面と言われています。

蓮の葉や芯の部分は、若葉緑青や焼緑青などを用いて、微妙な色の変化をつけながら、花の生気が感じ取れるように工夫されており、色鮮やかな紅蓮華と相まって、荘厳な浄土の世界観を醸し出しています。」(願生舎より)

本山境内のお買物広場で購入しました。ポスターですがピッタリで良かったです🙏😌

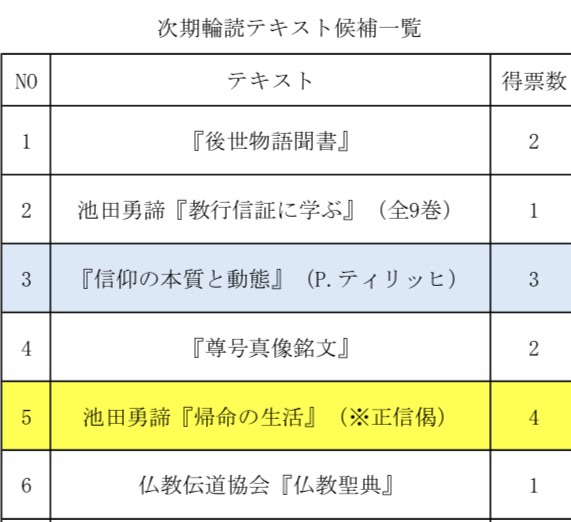

次期の輪読会のテキストが決まりました💡

『仏教聖典』は僕だけの1票でしたね🥹

早速、『帰命の生活』を高山別院へ注文😌

あまり参加出来てませんが😹

次こそは‼️

「明日ありと 思う心の仇桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは」

うちは、報恩講のお勤めの前に御門徒さんと一緒にお磨きをして、新しくピカピカになった仏具で、一座だけですが一緒にお勤めをしています🙏😌小ぢんまりとした一座だけのお勤めですが、アットホームなあったかい報恩講になれるように頑張ります‼️😹

今までは楽の置いてある場所はあまり気になりませんでしたが、いざ自分がやるとなると気になります。

来年の首都圏大谷派開教者会報恩講で、鉦鼓の出仕になってるので、今から猛特訓しなければなりませんが、いかんせん物がありませんので、エアー鉦鼓で頑張るしかありません😹(唱歌が1番大切ですね)

楽長さんから、「曲目としては、出仕楽に平調音取と五常楽、着座楽に越天楽、退出楽に陪臚を予定しております。」

との連絡。

陪臚…まだまだお稽古しなければ…

頑張るしかありません‼️

なんとなんと、本山の仏花は3日に一回新しくするのだそう。それは報恩講関係なく。一杯菊の花200本。全部合わせると何種類どれくらいの量になるのか。宿泊した詰所の所長さんは、お下がりをいただいて、玄関や廊下を綺麗に飾り付けされていました。

うちも報恩講が近い話しをすると、もう一日いたらお下がりをいただけたとの事。本山のお下がりで報恩講のお勤め。いいですね🙏😌✨松欲しかった〜😹

帰りは専修学院へ。

まぁ、いろいろあるようですが、ここが無いと今の私もいないという事でよらせていただきました🙏

無事出仕講習会も終わり、お逮夜の出仕も何事もなく終わり良かったです🙏

長崎からの知人にもお会い出来て一緒に参詣でき良かったです😊

作法の基本である、進左退右(正座から左足を前に出して起立)は、自分は武士ではないという証拠の作法なのだそうです🙏知りませんでした。

お疲れ様でした‼️

自坊の報恩講はこれからです。お待ちしております🙏