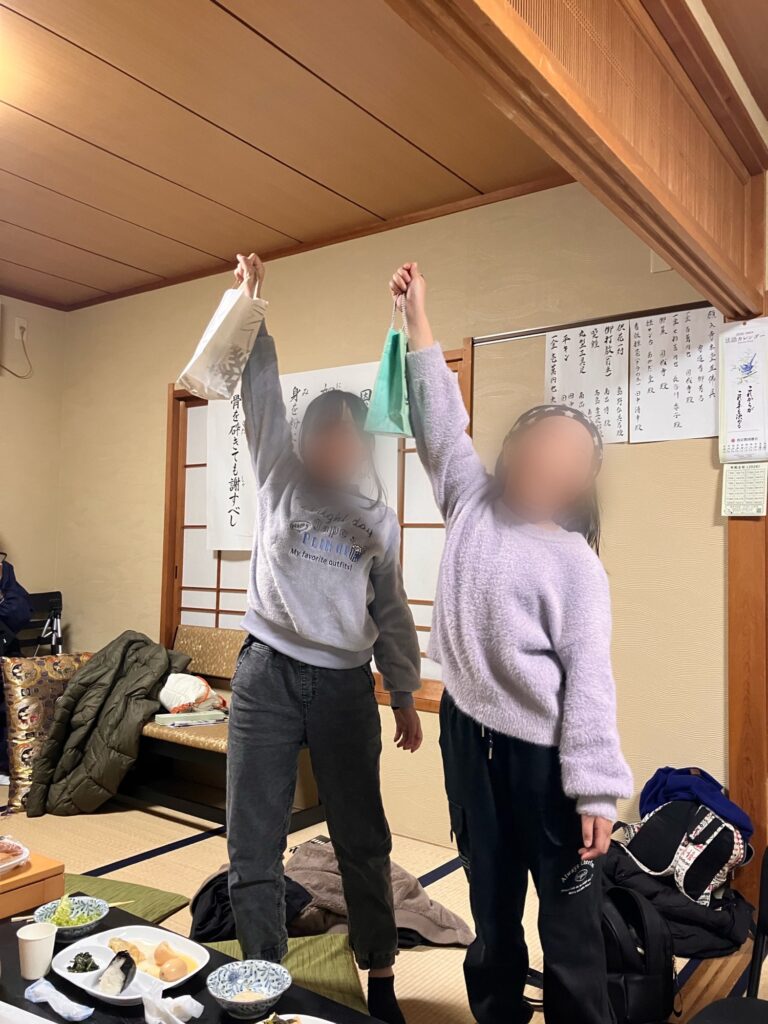

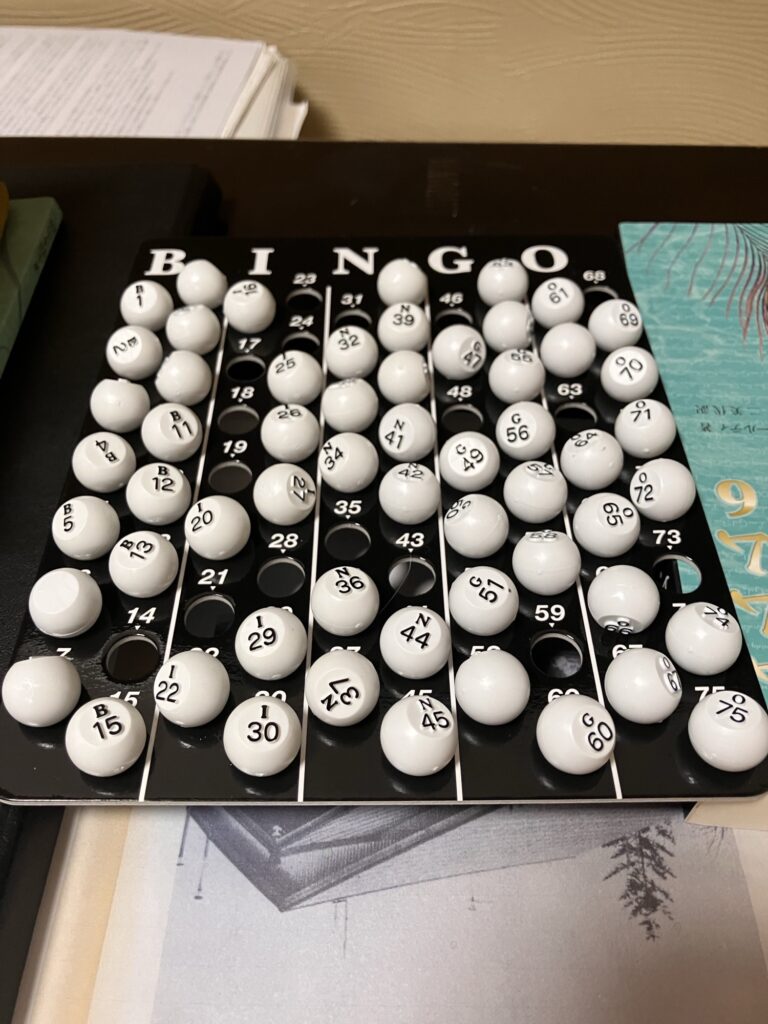

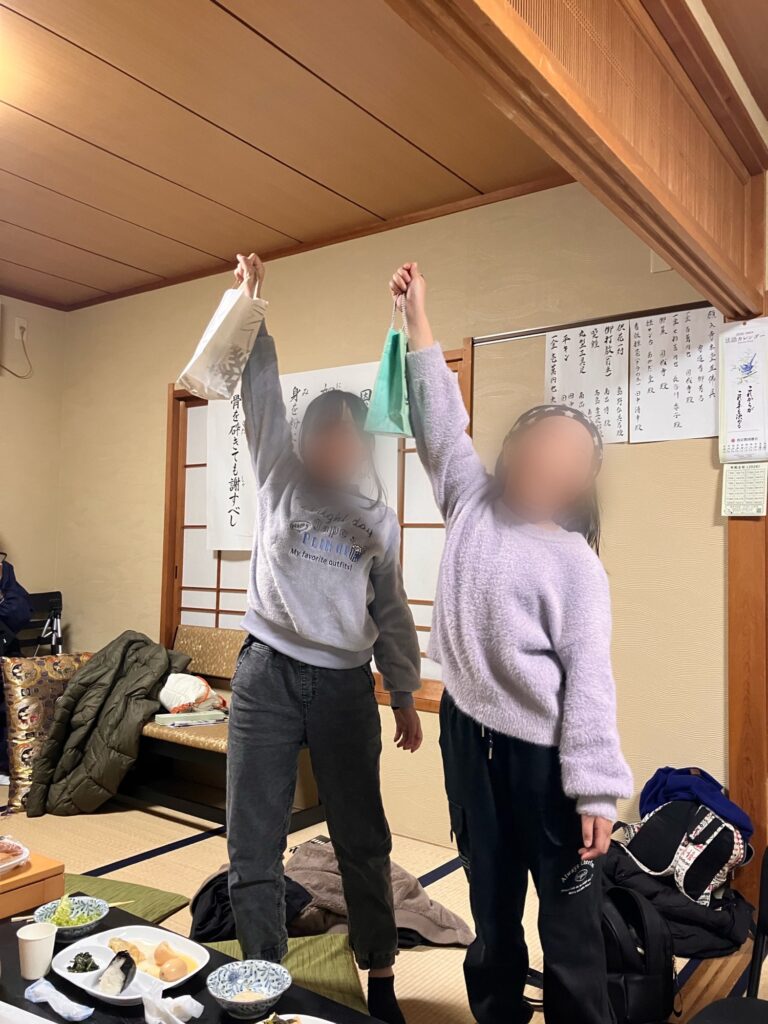

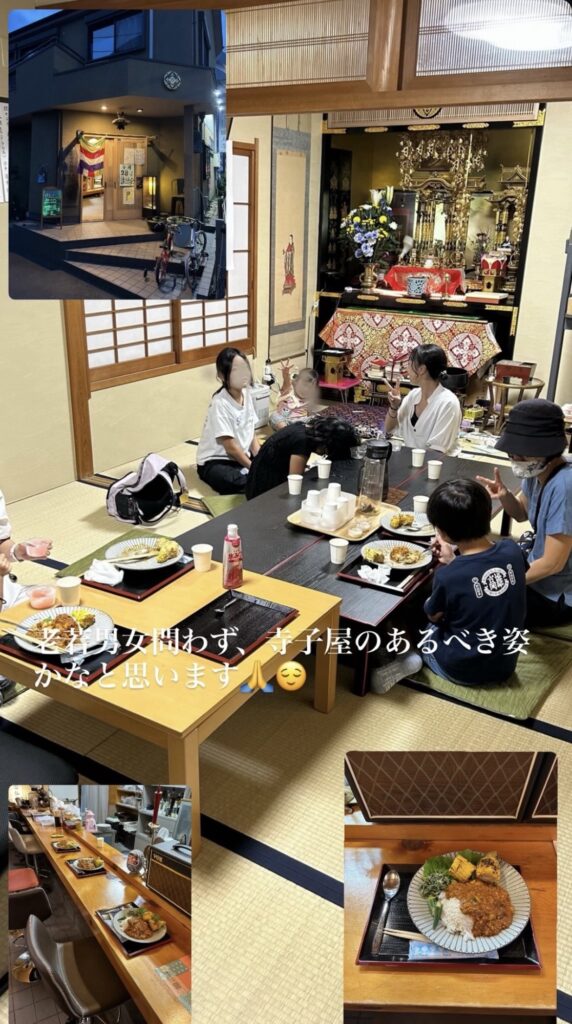

昨日は法話会のあとは、寺子屋子ども食堂兼新年会。食事をいただきながら、ビンゴ大会で楽しいひととき。

御門徒さんと、子どもたち、ボランティアの方、お仕事帰りの方、みんな違ってみんないい場所。

有難う御座いました🙏😊

住職の独り言ささやきです。親鸞聖人は小さなつぶやきやささやきに耳を傾けて人々の言葉を聞き逃さなかった方だと思います。

昨日は法話会のあとは、寺子屋子ども食堂兼新年会。食事をいただきながら、ビンゴ大会で楽しいひととき。

御門徒さんと、子どもたち、ボランティアの方、お仕事帰りの方、みんな違ってみんないい場所。

有難う御座いました🙏😊

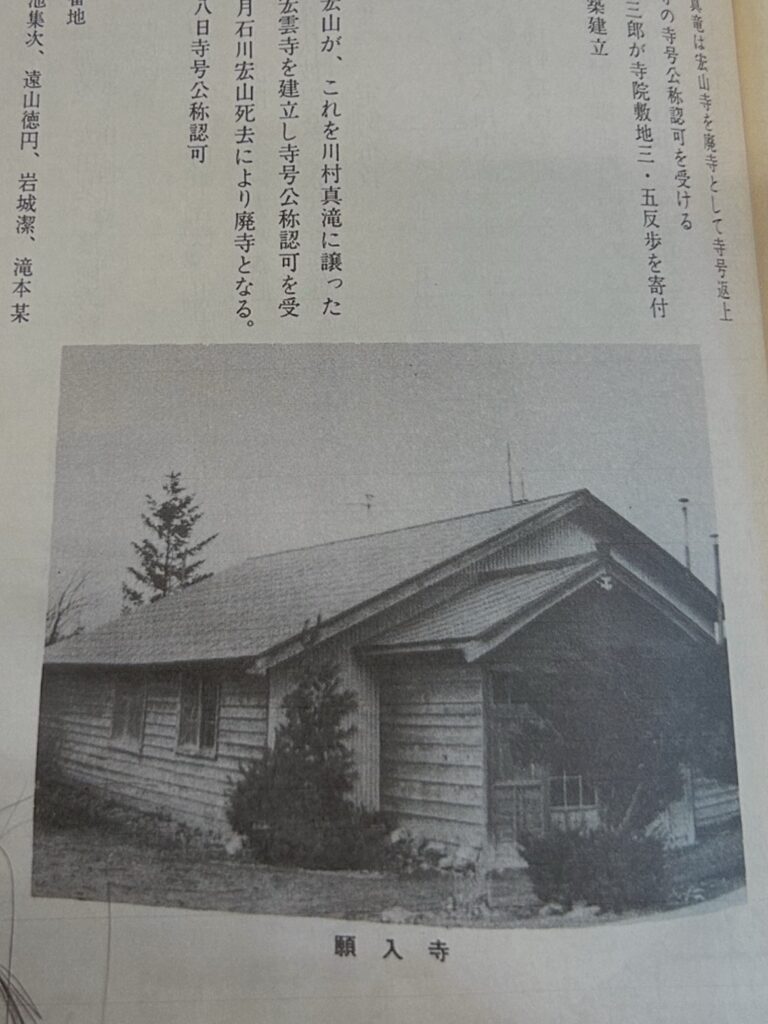

北海道の従兄弟の子どもが図書館で見つけたと、昔の願入寺の写真を送ってくれた。

先代の住職の曾孫になります。

願入寺の事を、遠く離れていても気にかけてくれているという事がとても嬉しかったです🥹有難う御座います🥹🙏

願入寺を支えてくださった先達の思いを受け継いで頑張って参ります。大きいとか小さいとか、プレハブだろうと、坊主バーだろうと聞法の道場に変わりはありません。

今日はニッパチの日。

13時からです。

どなた様もお待ちしております🙏😌

明日は、新年初のニッパチの日。

新年会も兼ねておりますので、ぜひお参りください🙏😊

ビンゴ大会もあります😃

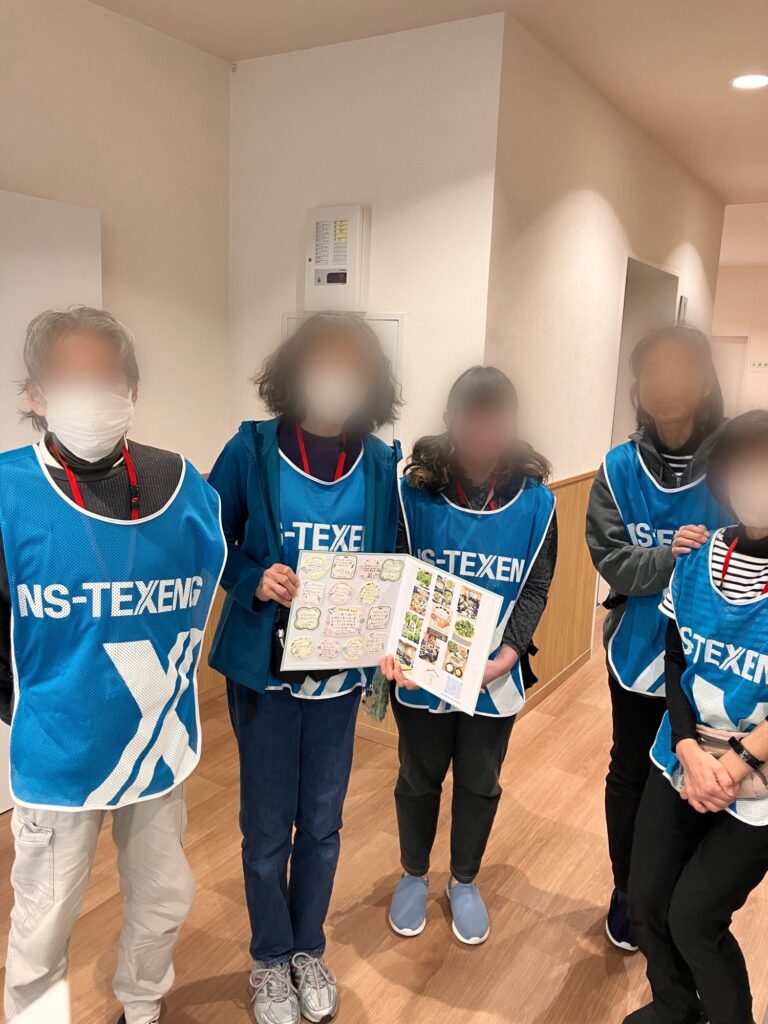

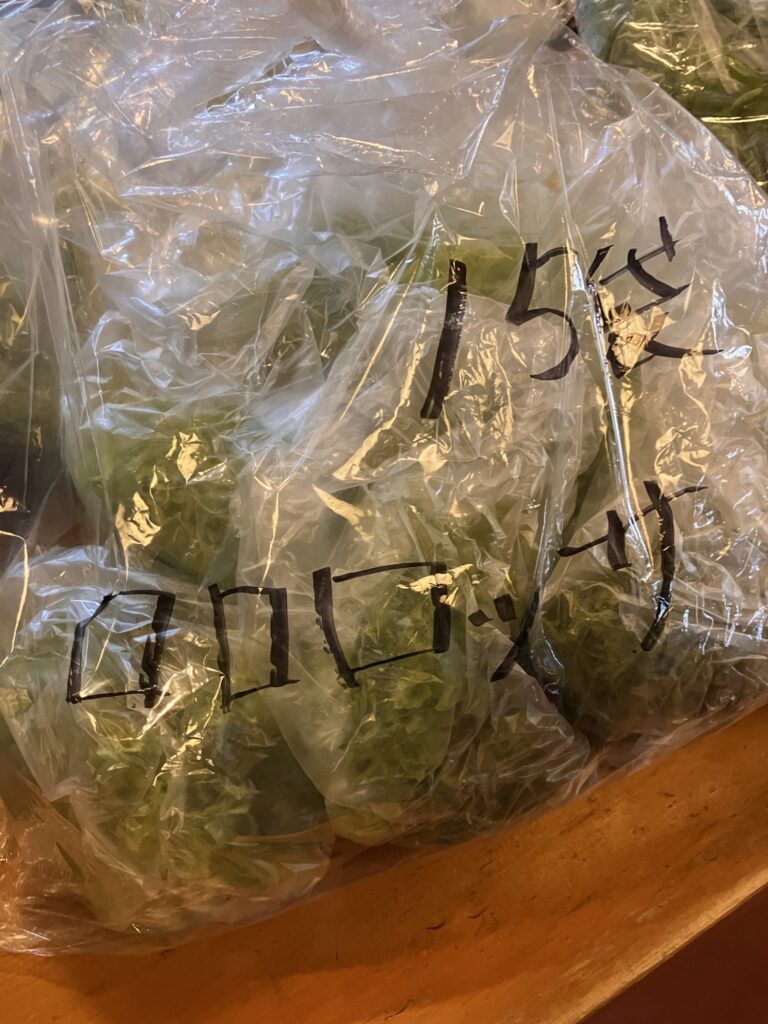

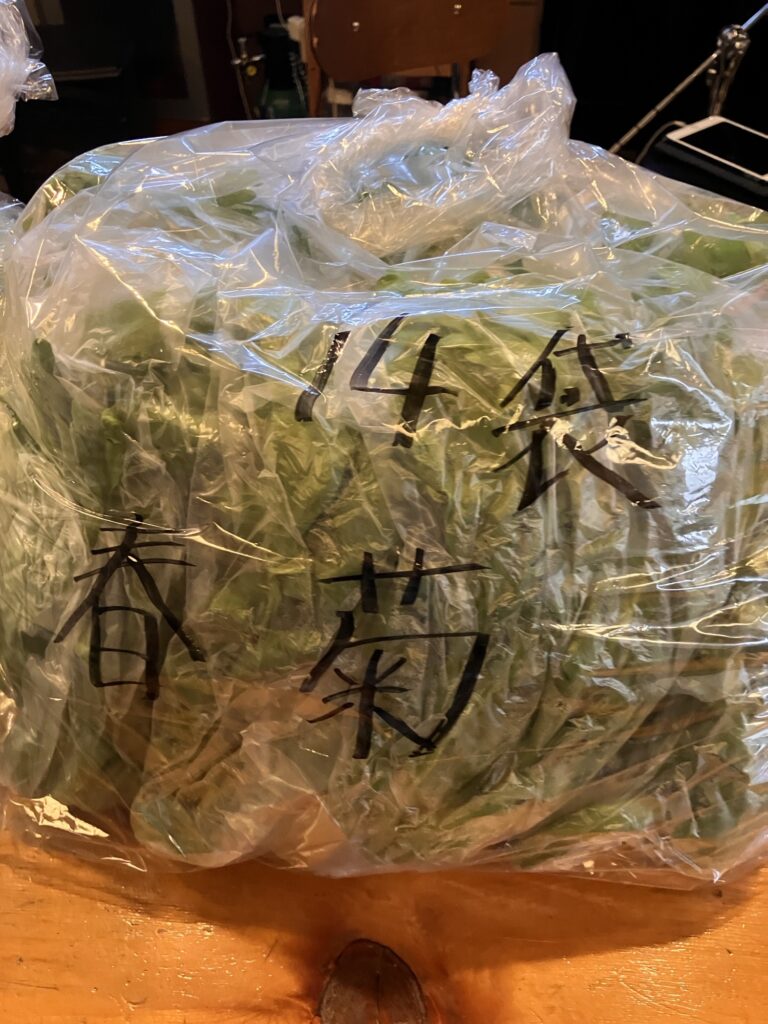

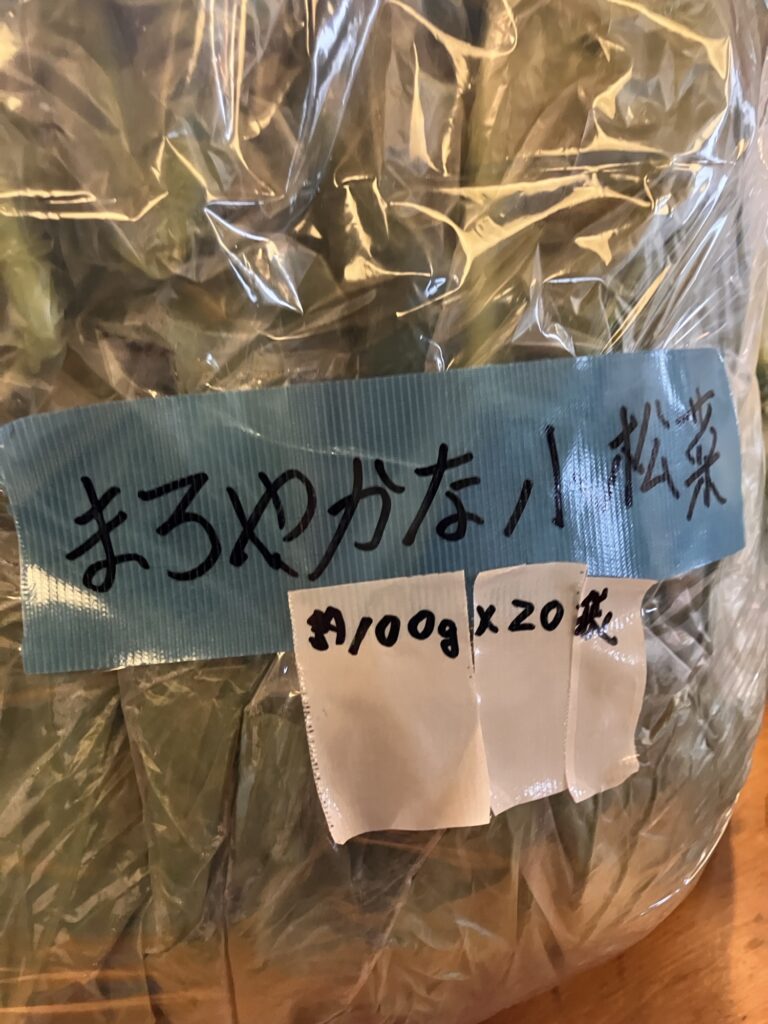

いつも、子ども食堂に野菜を提供してくれている、日鉄テックスエンジ株式会社様に、先月みんなに書いてもらった色紙をお渡ししました😊

今日も沢山のお野菜の提供有難う御座いました🥹

毎回色紙をお渡ししたいところですが、こればかりは誰も来ないと僕と妻だけの色紙になってしまいますので、来てください。お待ちしております😊今月はおでん🍢です

28日はニッパチの日。

早い😹

勉強しなきゃ💦

読み聞かせもあるかも⁈

お待ちしております🙏😌✨

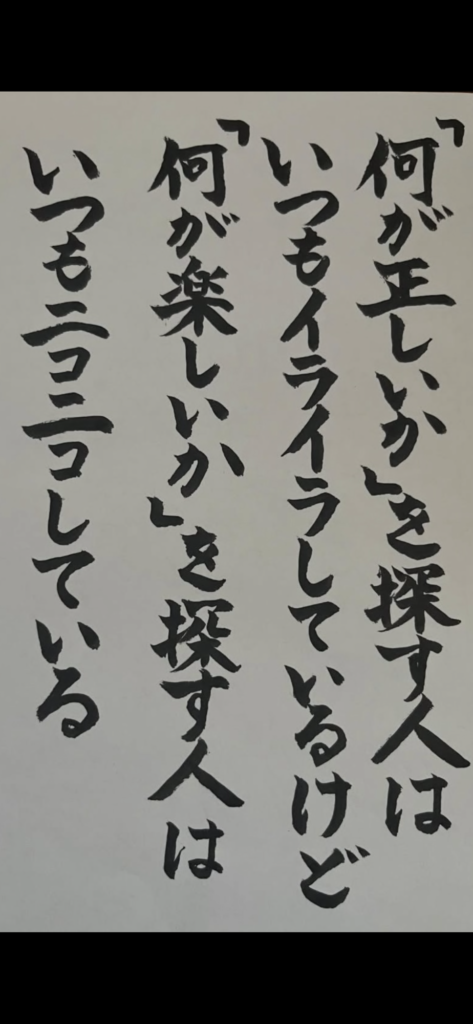

「何が正しいか」「何が楽しいか」は人それぞれ違う

よりそう

今日も何事も初事として、一つ一つ丁寧に🙏

むーちゃん♂3歳は、僕が出かけたあと外を眺めてるそうです。

寂しいのかな。

てか、犬みたい😹

確かに背中が寂しそうです