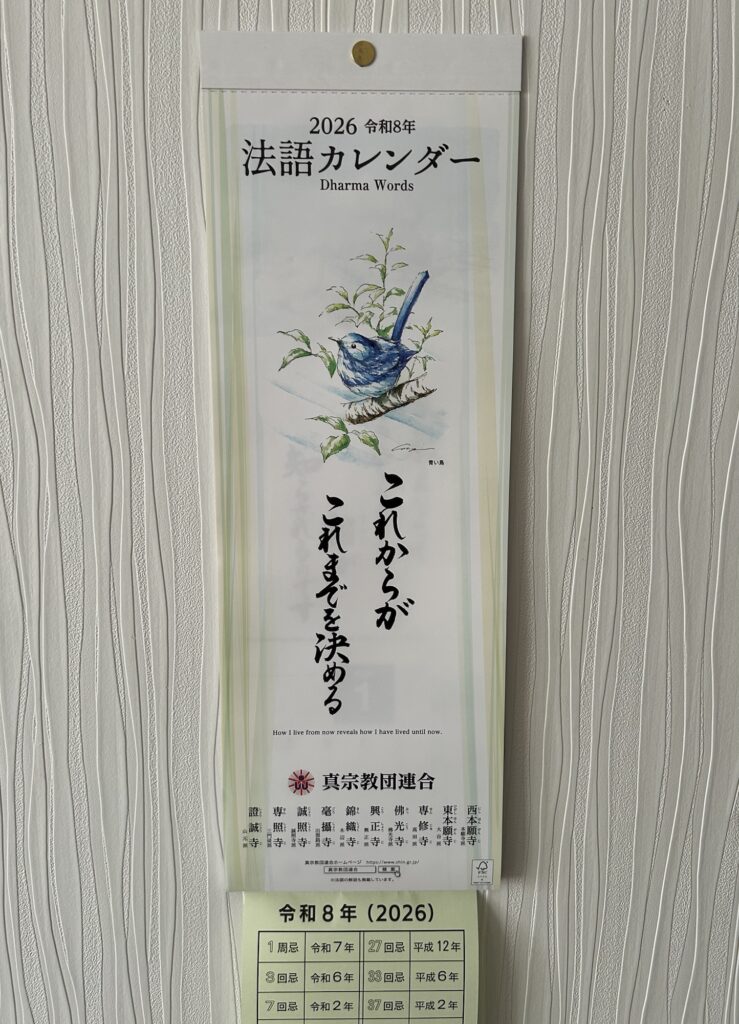

昨日の先生のご法話。

毎年恒例の、先生の町の新聞に狭まってくる厄祓いのお知らせを楽しみにしているとのこと。

何故ならば、年々厄祓いの願いごとが増えているから。今年は訴訟勝利が追加されていたのだそうです。

商売繁盛、家内安全、交通安全、健康第一、火の用心と言って、護摩焚きをして火事になる…

もちろん、その事柄を軽々に否定は出来ませんが、

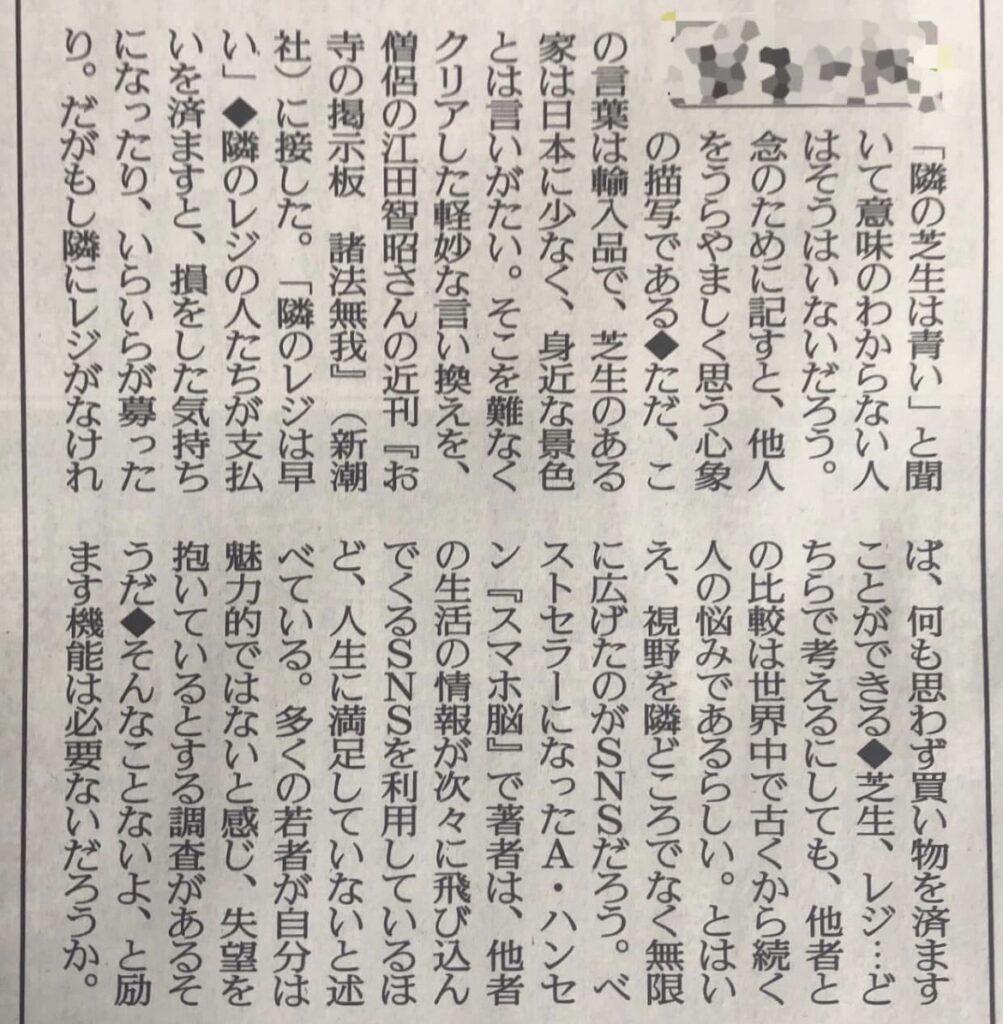

人間の欲望の数に比例して新しい願いごとがどんどん占いや厄祓いに追加されていきます。

思い通りになったら幸せだな〜と思い込んで、自分が思い通りになっている時は、誰かが我慢していると言うことに気が付かずにのほほ〜んと生きております。

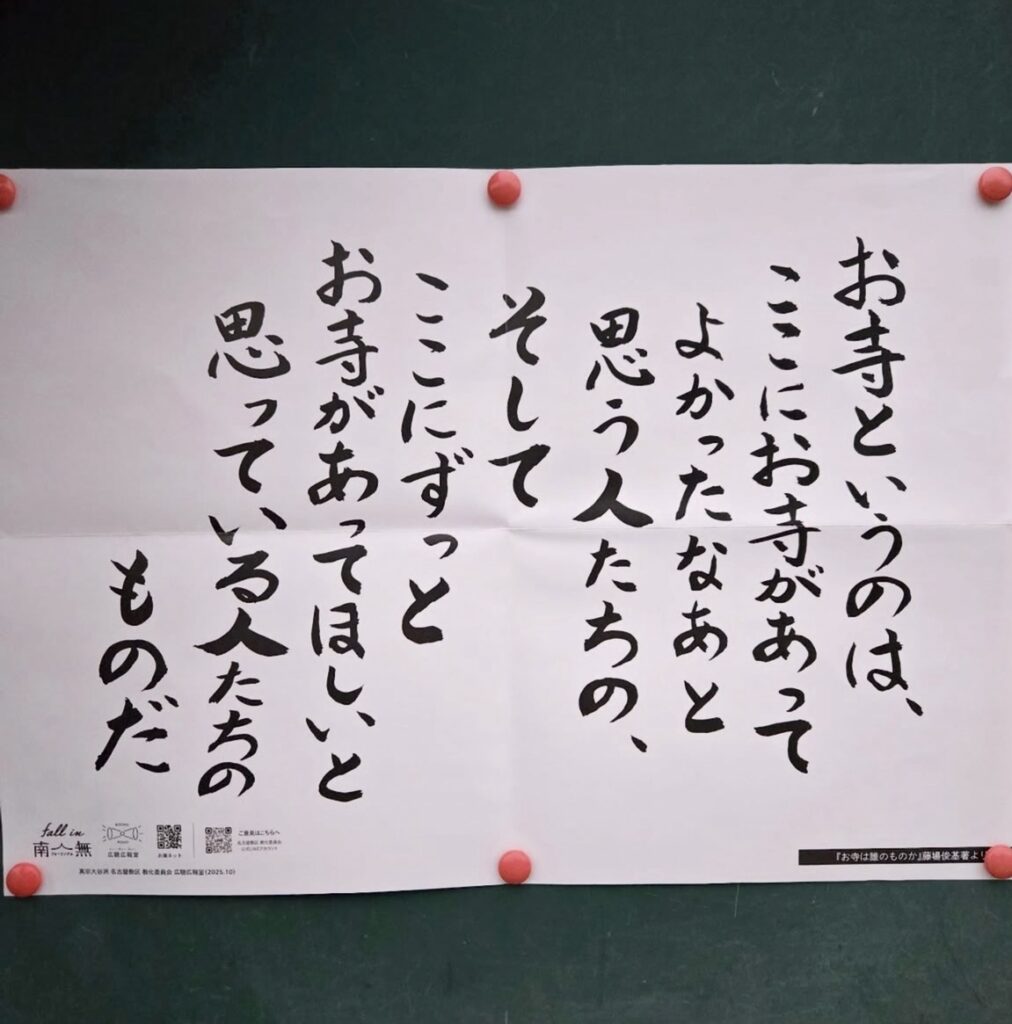

その自分中心の思い込みを破る働きが、お念仏のみ教えです。

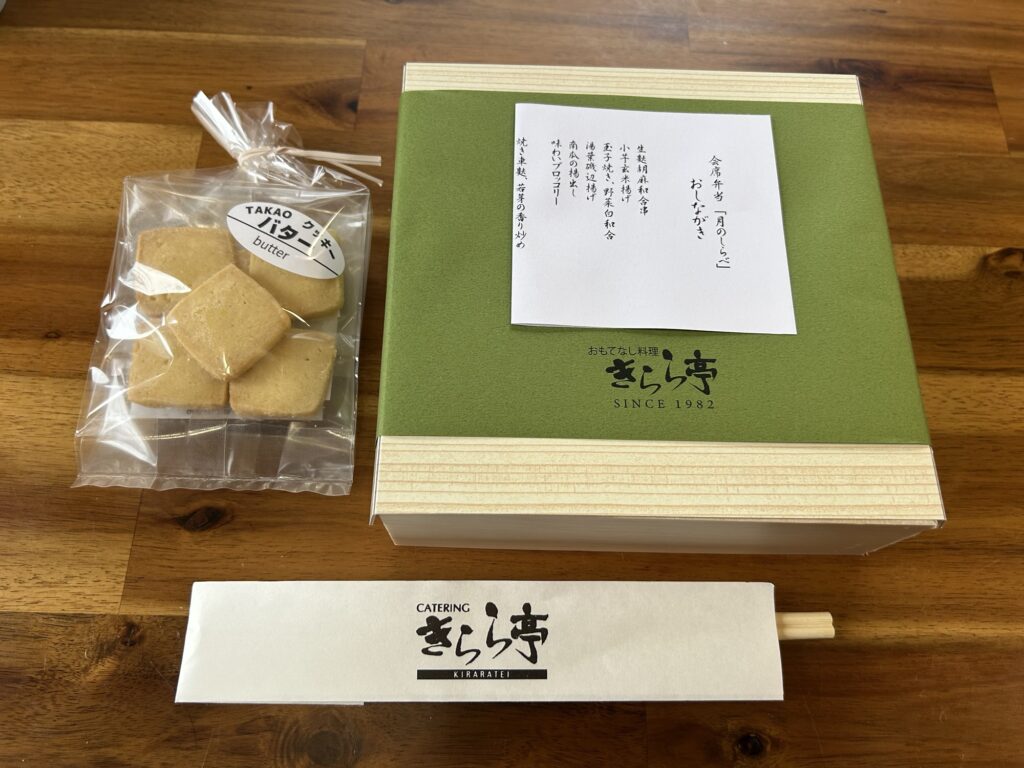

今月は報恩講です。ぜひ、お参りください🙏

「仏教の救いとは、助けてくれと出かけて来る者に、出直して来いと、元に帰ればはじめから満足していると教えることである。本来的に満足している。それが、大涅槃である。満足と言うのは人間の幸福ではない」安田理深

南無阿弥陀仏