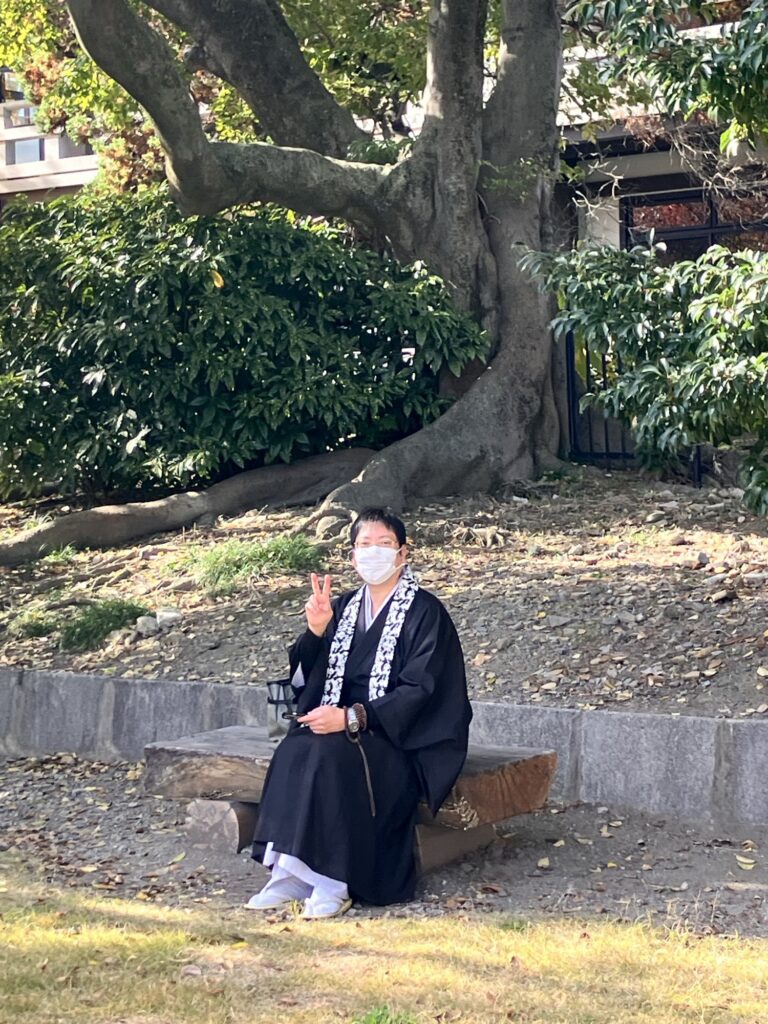

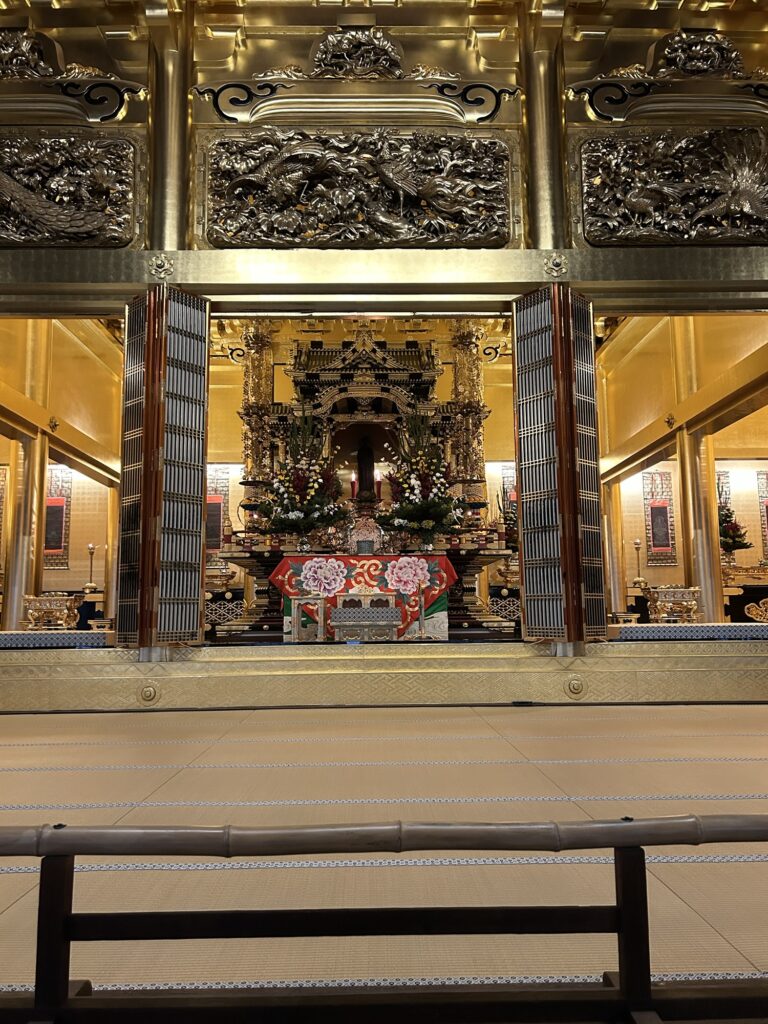

帰りは専修学院へ。

まぁ、いろいろあるようですが、ここが無いと今の私もいないという事でよらせていただきました🙏

帰りは専修学院へ。

まぁ、いろいろあるようですが、ここが無いと今の私もいないという事でよらせていただきました🙏

無事出仕講習会も終わり、お逮夜の出仕も何事もなく終わり良かったです🙏

長崎からの知人にもお会い出来て一緒に参詣でき良かったです😊

作法の基本である、進左退右(正座から左足を前に出して起立)は、自分は武士ではないという証拠の作法なのだそうです🙏知りませんでした。

お疲れ様でした‼️

自坊の報恩講はこれからです。お待ちしております🙏

朝はめっちゃ寒かったのですが、めっちゃ着込んだ結果暑いです。

この時期は、暑いくらいが丁度いいですね🙏😊

さて、お朝事へ。めっちゃ寒い。

お逮夜は着込んで行かなきゃ。

偶然、別院時代の知人にバッタリ。

朝からいいお天気。気持ちもお天気。

良い一日を🙏😌✨

車で6時間。三連休の初日。渋滞を潜り抜けて、何とかかんとか法務をやりくりした後、20時半にはとなみ詰所まで辿り着きました。

明日の講習会&出仕のために前乗りティーは正解でした。

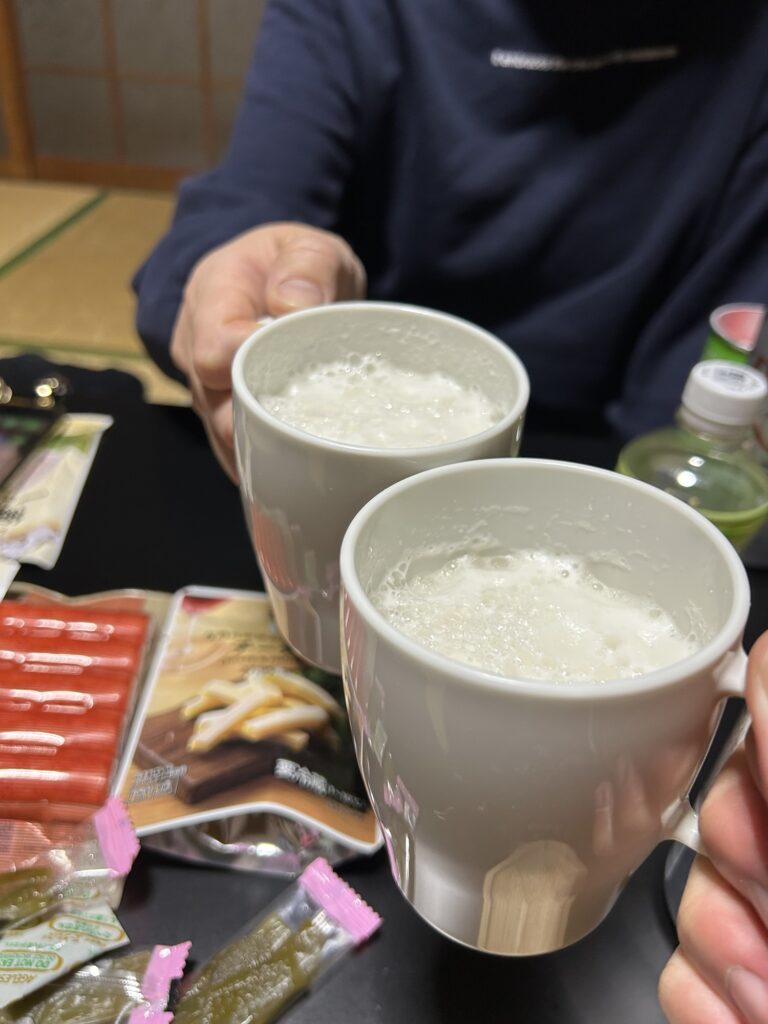

清水寺の紅葉のライトアップでも見に行こうなんて考えは全くの誤算。甘い考えでした。急遽近くの居酒屋で一献。今日は結婚記念日でもあります。門限があるので逆算して帰宅。部屋で二次会と思いきや、、、なんと‼️…

品川の四畳一間から始まった願入寺開教所。北海道から裸一貫で上京しお陰様で7年が経ちました。上京して1年くらい経った頃、新型コロナウィルスが流行りだして、目に見えない恐怖と闘いながらお先真っ暗闇の中、本当に人に言えない苦労を味わいながら、仏法を味わいながら、遠回りして遅れたけど長く歩いたから経験値は上がったような、上がってないような、「のぞみはありませんがひかりはあります。と、その時こだまが帰ってきた」と話しには続きがあった!と坊守から聴きました。

さて、これからどんな話しが待ち受けているのやら皆目検討もつきませんが、人と比べず、あせらず、あきらめずに出来ることを精一杯自分らしく、与えられたご縁を大切に努力精進していくしかありません‼️

そして、今日は坊守の東京教区主催の隔週毎月2回の声明教室の日。1年のカリキュラムが終わり、あと1年頑張ってください。毎回真宗会館までの道のりをひたすらに頭が下がります。坊守も頑張ってるのだから、僕も頑張らなきゃ‼️

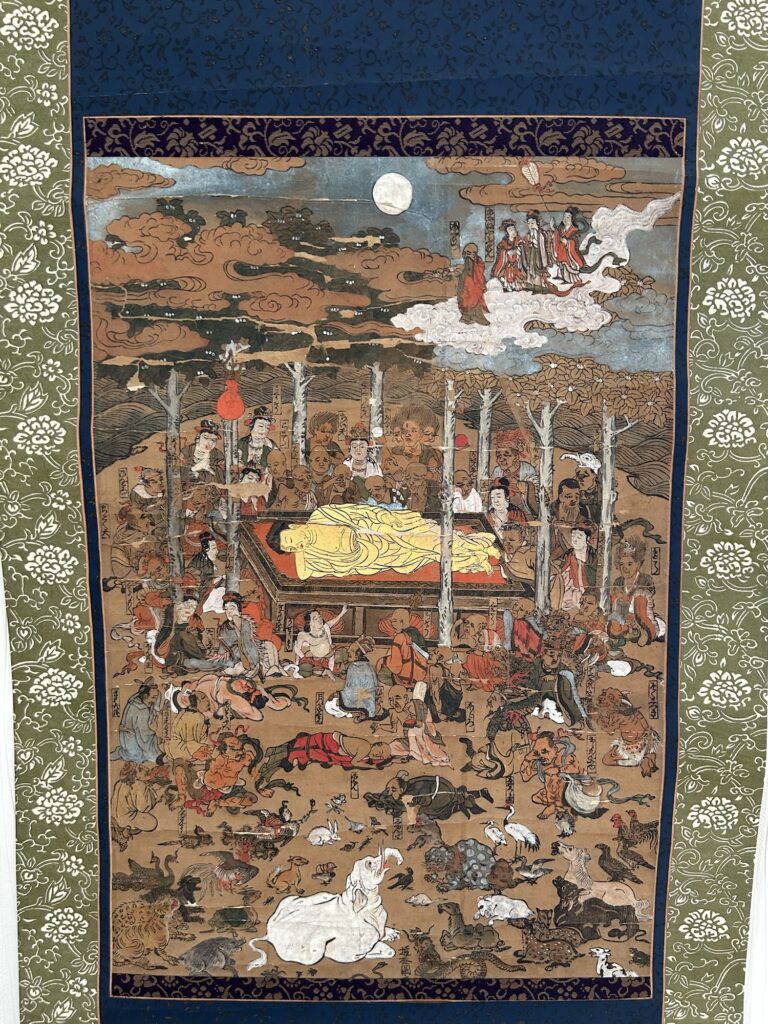

うちの涅槃図には猫が描かれておりません。ウォーリーを探せのように目を凝らしてみましたが、やはり猫らしき動物は見当たりませでした。猫が描かれている涅槃図もあるようですが。

一説によると、涅槃図には多くの動物が描かれていて、その数は52種類に上るといいます。しかし、多くの涅槃図には「猫」が描かれていません。なぜ涅槃図に猫が描かれないのでしょうか。

と、まあいろいろ端折りますがとにかく猫好きな住職としてはやはり猫も描かれていてほしいなと思います。

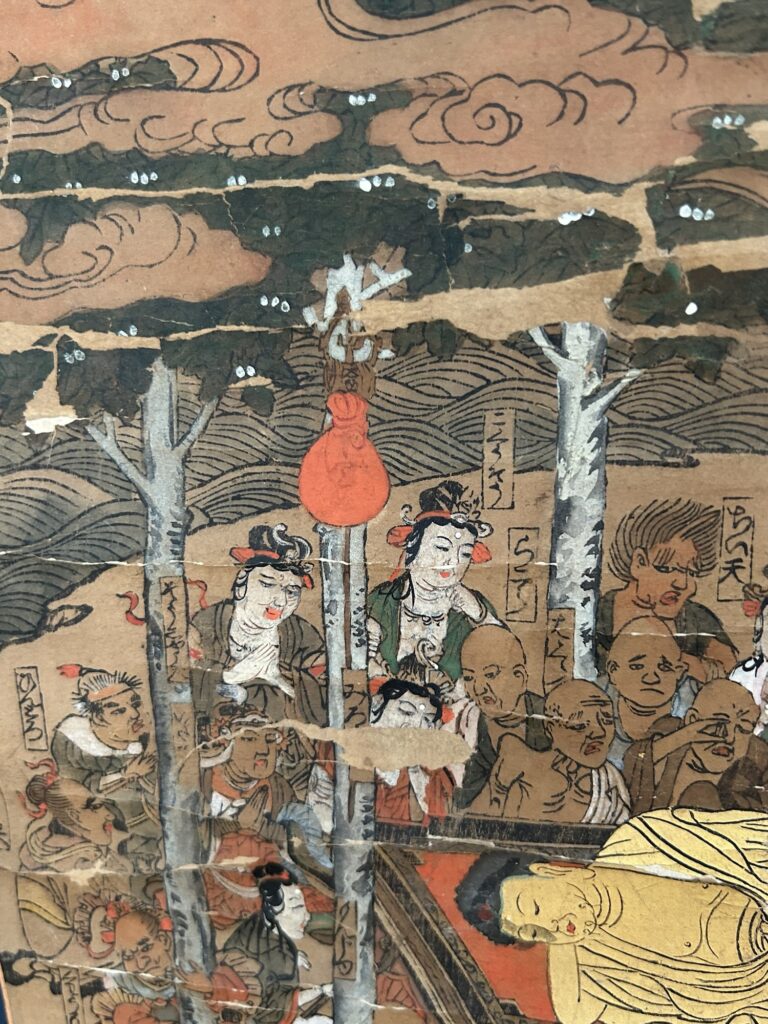

それにしても、摩耶夫人が我が子であるお釈迦様を助けようと、天界から不老長寿の「薬袋」を投薬しましたが、その薬袋は沙羅双樹の枝に引っかかってしまい、お釈迦様に届かず亡くなってしまったという涅槃図の話しは今日知りました。

毎月28日は子ども食堂の日(20食限定)

ボランティアさん募集中です♪

ぜひお参りください🙏😌

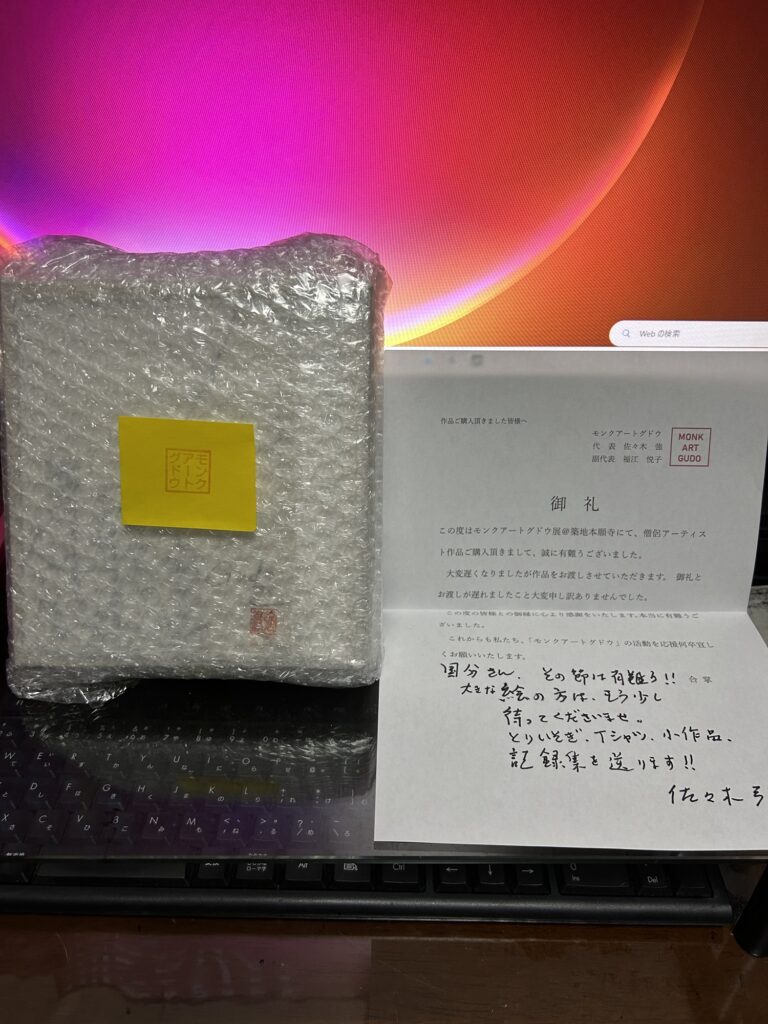

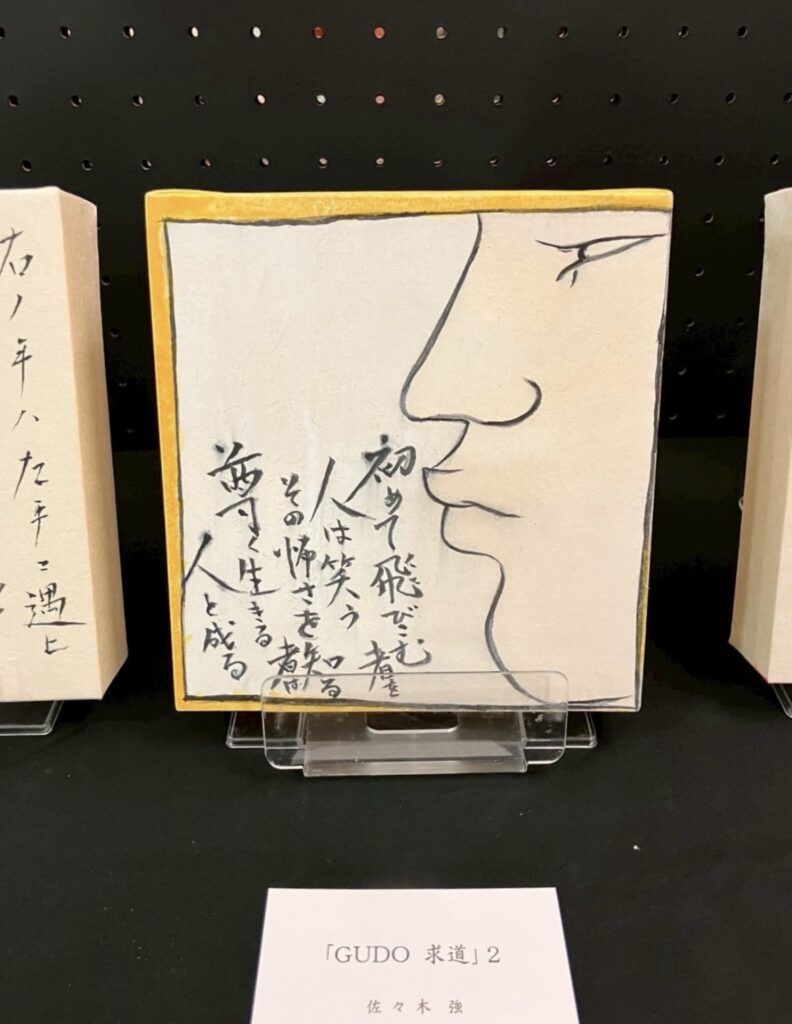

本日、モンクアートグドウの築地本願寺の展示会で購入した作品とTシャツが届きました。同じ高校の出身で、なおかつ在家の出身と同じ共通点が多い先輩が、各地で活躍されて嬉しいです。

クラファンで買った大きな絵も届くのが楽しみです♪先輩の絵を見ると中尊寺池を思い出します😊有難うございました😌