さて、描きたそうかな🤔

南無阿弥陀仏

さて、描きたそうかな🤔

南無阿弥陀仏

暑さに弱いので、この2日間ですでに夏がこわいのですが、今年はこのチョコシェイクで頑張れそう。

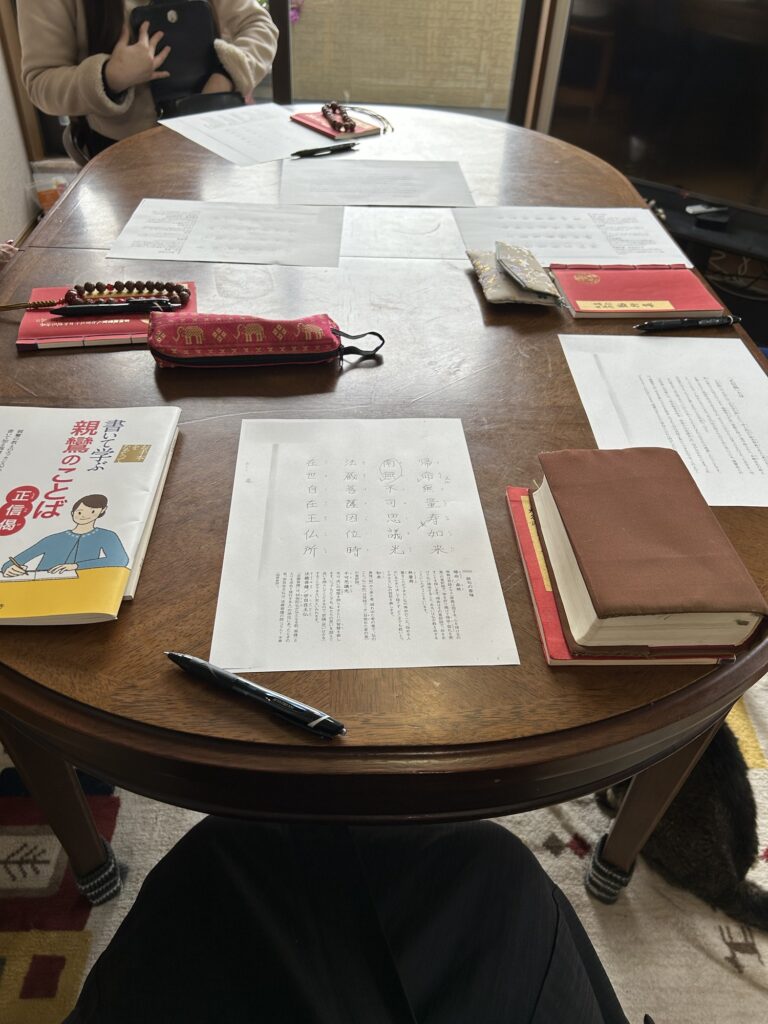

今日も一緒に

まだまだ勉強。

これで良いはありません。

南無阿弥陀仏

電柱広告の下見

東電の社員さん

御門徒さんでした

南無阿弥陀仏

夕方5時の喚鐘

5回鳴らします🙏😌✨

南無阿弥陀仏

5月の得度式。

ゴールデンウィークの真っ只中の5.6日。

やばい宿を取らなきゃ。

何十年ぶりの詰所へ連絡。

案の定、高校生の予約でいっぱい。

やべ、付き添いで行かなきゃなのに…

車中泊かな〜なんて思いきや、所長室で良ければ泊まれるとのこと。食堂もいっぱい、雑魚寝もいっぱい。

所長室って何?いいの?

とりあえず良かったです😹

南無阿弥陀仏

仏事に関しての規定料金はありません。仏教では僧侶が御礼を指示してはいけない作法になっています。それは多くとも少なくとも、誰もが平等に仏さまとご縁をもつことを願われているためです。

そのため多く出せる時は出してください。少なくしか出せない時はそれで結構です。多く出しすぎたと思った時は、次の時に減らしてください。少なすぎたと思った時は、次の機会に増やしてください。無理のないよう精いっぱいお願いします。それでも目安が知りたい場合は直接お尋ねください。

願入寺は、

1924年(大正13年)に今の麦稈施設(清里町1番の巨大施設)にほど近い場所で田中清次郎さんが、設立し梅野寂浄師を迎え「神威説教場」とし設けられました。

梅野寂浄氏を迎え、説教所を設けたのではなく、説教所を設け住職を迎えたのです。それは、聞法の道場として寺子屋として管理人が必要になった為です。誰が必要になったかと言うと、聞法の道場を設けた御門徒さんが必要となったのです。御門徒さんたちは自分の仕事があるので、お寺の管理が難しいのです。管理人とは住職の事です。通夜、葬儀、法事をする為に設けたわけではありません。聞法の道場として設けたのです。

ご存知の通り、お寺は住職の所有物ではありません。御門徒さんとの大切な共有財産です。住職とは皆様の大切な拠り所である聞法の道場の留守番をし、預かっているだけです。ですから、住む仕事と書いて住職なのです。仏法住持職です。住職の仕事は住むのが仕事ですが、ただ住むだけではなく、御内陣のお給仕が仕事です。お寺の本堂、境内を綺麗にし、草むしりをし、皆さまをお迎えするのが仕事です。通夜、葬儀、法事のお勤めが仕事ではありません。しかし、御内陣のお給仕だけでは食べていけないので、托鉢に行かなくてはなりません。お釈迦様当時もそうでした。施しをいただいて生活をしていたのです。そして、お寺に足を運んでいただく為のご縁作りに、お通夜や葬儀や法事のお勤めをさせていただくのです。お布施をいただく為にお勤めをしているわけではありません。ただでも頼まれればお勤めをします。1人分のお布施で2人でお勤めをさせていただく事もあります。最初にお布施ありきではありません。旧願入寺時代は、お米や野菜でした。春のお彼岸、秋のお彼岸、報恩講や、折々の仏事には野菜やお米を持ち寄って、お斎を作ったり、御仏供米を作ってくださいという志の意味がありました。必ずしもお布施はお金とは限りません。今はお米から初穂料は3000円になりました。時代の流れを感じます。

ホームページにお布施の金額を堂々と記載しているお寺をお見受けしますが、僧侶としての資質もそうですが、僧侶の前に人としてどうなのか?が問われます。

一昔前に問題なった、「お布施の目安」騒動が記憶に新しいと思います。

「全国の仏教団体でつくる全日本仏教会(全仏)は、戒名を授ける意味や作法は各宗派独自の伝統があるうえ、お布施はあくまでも寄付であり、金額を表示するのは適切でないとしていた。」

「全仏が反発していた問題で、イオンはついに全仏の主張を一部受け入れ、ホームページからお布施の目安を削除した。」

至極当然の判断ですが、今はどうかというと野放し状態。葬儀屋さんは当たり前のように記載し、全仏に加盟している宗派の末寺自体が堂々と記載しております。全仏の反対と反対の事をしてどうするのでしょうか?

今は全仏が諦めて反発してないのかわかりませんが、葬儀屋さんはまだ百歩譲ってわかります。お仕事ですから。葬儀屋さんからのご依頼も有り難くお引き受けさせていただいておりますので、あまり強くは言えません。開教所という弱い立場にあるものですから。

しかし、お寺としての基本姿勢は忘れてはならないと思います。

恩師はお布施について聞かれたら、「見栄を張らず精一杯のお気持ちを包んでください」と常々申しておりました。そして、私腹を肥やすためにお預かりするのではない。仏法の為にお預かりするのだから、胸を張って堂々と預かりなさいと言われました。

私もお布施の金額を聞かれる事がありますが、同じようにお応えさせていただいております。聞く限り、聞いた側にも責任があります。一億円と言われたら冗談になりますが、百萬円と言われたら冗談になりません。

いくらでもいいのです。施しですから、ほどほどではいけません。ほどを越さなければ施しにはなりません。気持ちがあれば、何でも良いと思います。ナナコのカードに一万円が入ってるので使ってくださいといただいた事があります。図書券だった時もあります。

「食う為に坊さんするな」

が、恩師の口ぐせでした。

裏を返せば、坊さんする為に、勉強する為に食べさせてくださいという事だと思います。坊さんの心得です。

たまたま、法務が重なる事があり知り合いのお寺さんに頼んだら、いくら以上ではないと引き受けないと断られてしまいました。

本来お布施とはそうではありません。それを言ってしまうと、ご縁作りが出来なくなってしまいます。

この度、新しく本堂をリフォームさせていただきましたが、庫裡はリフォームしてません。予算的な問題もありましたが、自分達が住む場所よりもまず、本堂の整備をし、綺麗なところで皆様をお迎えし、共に聞法をさせていただく為のリフォームです。

庫裡が先決ではありません。自分達の住む場所が先ではありません。

そういう願いのもと、願入寺は八王子へ移転させていただきました。

南無阿弥陀仏

大智度論など、伝統的には、次のような種類が挙げられている。

その他に、雑宝蔵経に説かれる財物を損なわない七つの布施として、次の行いが説かれる。布施波羅蜜では「無財の七施」という[2]。

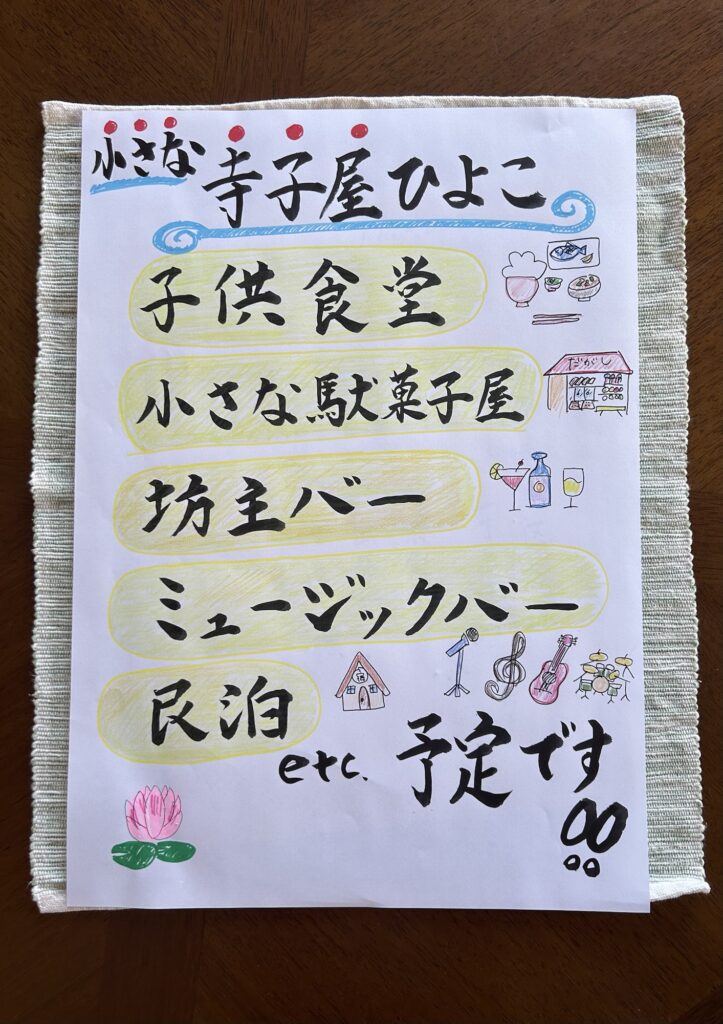

寺子屋の名前を「ひよこ」に決まりました。

ひよこはいろいろな意味あいがあります。

ひよこには「成長、発展」という恵まれたメッセージがあります。

いずれはニワトリになるひよこは、可能性の宝石に満ちあふれた生き物です。

ひよこは新しい始まり、純粋さ、希望の象徴です。

春の到来とともに新たな生命の誕生を告げ、私たちに生きる喜びと無限の可能性を思い起こさせます。

人生の新しい章を開く準備ができていること、純粋な心で世界を見ることの価値を教えてくれます。

ひよこは成長と進化の過程において恐れを手放し、前向きな姿勢を保つことの重要性を象徴しています。

地域の皆様、御門徒様と一緒に成長して行きたいという願いがあります。

そして、これからいろいろやりたい事が沢山あります。

比べず、あせらず、あきらめずに少しずつ形に出来たらと思います🙏😌✨

南無阿弥陀仏

願入寺では28日親鸞聖人ご命日の日に西八王子にちなんで、ニッパチのつどいとして13時から聞法会を開催しております。

28日が土日の月は前の友引の日に開催いたします。

4月は日曜日なので26日(金)に開催します。

お勤め後、写経をして正信偈を一緒に学ぶ勉強会です。

どうぞ皆様のお参りをお待ちしております。

南無阿弥陀仏

さてさて、太陽光パネル

屋根何色にしようかな🤔

ピンクはないのか〜😅

南無阿弥陀仏